大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

探訪青年樞紐,丈量江河生態——桂工“問水平陸”團專業實踐進行時

江風伴暑氣,實踐赴前沿。近日,桂林理工大學環境科學與工程學院“問水平陸,青力青為”實踐團走進廣西欽州市平陸運河青年樞紐一號觀測點。站在觀測點遠眺,運河工程建設的壯闊圖景與沿岸生態風貌盡收眼底——這支以環境學科為底色的實踐團隊,正是帶著專業思考而來,既要讀懂青年樞紐的“工程密碼”,更要為生態保護貢獻“青春智慧”。

青年樞紐坐落于欽州市欽北區,是目前國內在建規模最大的互灌互泄型式省水船閘,集通航、防洪、生態調節功能于一體,更是平陸運河三大關鍵樞紐之一。作為打通西南地區內河出海通道的“咽喉”,其在區域經濟聯動、生態保護與航運效能提升中承載著多重戰略意義。

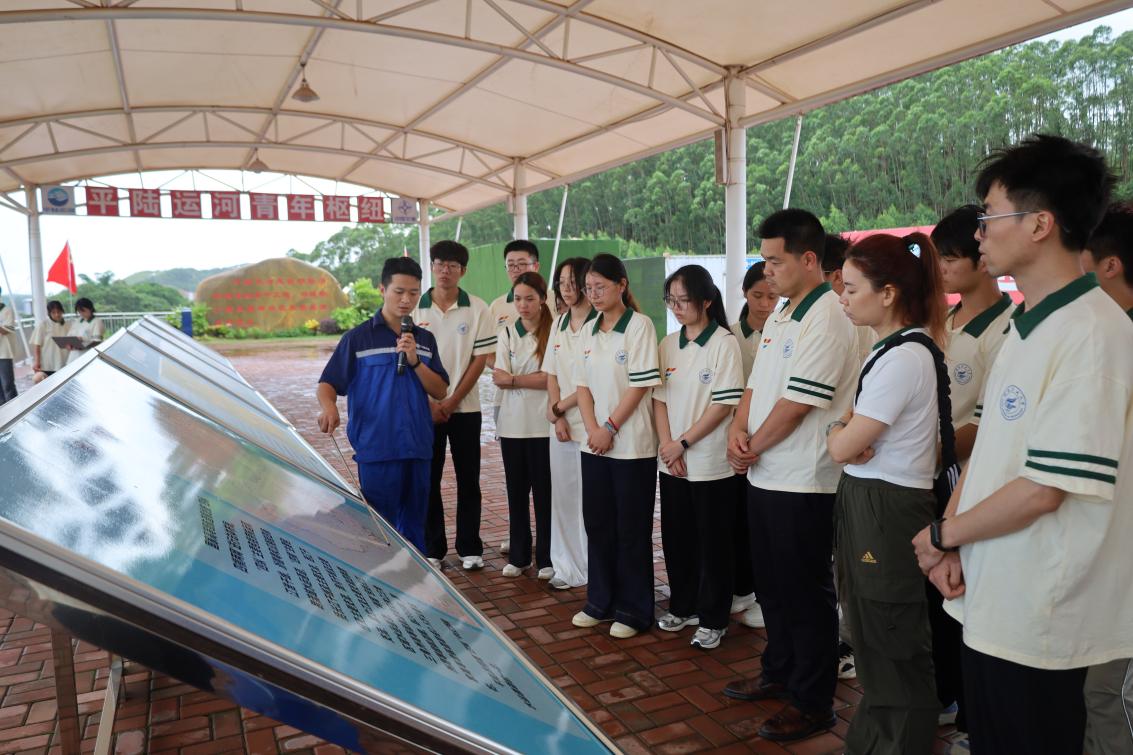

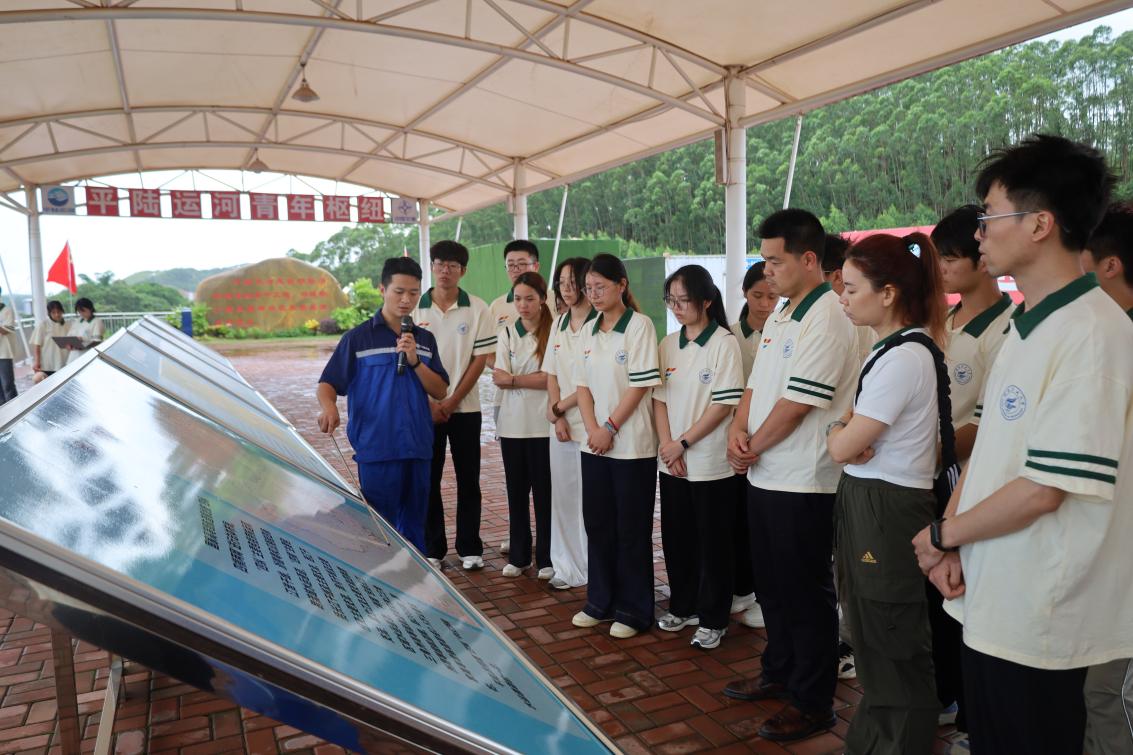

實踐團首先通過現場展板系統了解了國家高等級航道網布局規劃。平陸運河作為國家航道網“四縱”體系的重要組成部分,是推動西南地區對外開放的先導工程。“從規劃之初,‘生態優先’就貫穿始終。”工作人員介紹,青年樞紐在設計中融入了魚道建設、水土保持等生態措施,目前正同步推進主體工程與環境監測設施建設,為后續運行期生態管控奠定基礎。團隊成員認真記錄樞紐的工程規模、生態配套措施及當前建設進度,不僅為后續專業研討積累基礎信息,更對“重大工程與生態保護協同推進”有了直觀認知。 圖為實踐團成員聆聽講解(通訊員呂閆寧攝)

生態保護是工程推進的核心考量。青年樞紐因連接海域與內河,建成后將形成咸淡水交匯河段,可能影響魚類洄游繁殖——許多魚類需從咸淡水區域洄游至上游淡水區域產卵。為此,樞紐專門建設了480米長的數控式魚道:內部設多個“格子”供魚類停歇,進出口均設有停歇區;同時搭載監控設備記錄洄游數量,安裝吸引設備引導魚類定向洄游,還特別設置擋板以保證泄洪時水流平緩,為魚類開辟出安全洄游路徑。

圖為實踐團成員聆聽講解(通訊員呂閆寧攝)

生態保護是工程推進的核心考量。青年樞紐因連接海域與內河,建成后將形成咸淡水交匯河段,可能影響魚類洄游繁殖——許多魚類需從咸淡水區域洄游至上游淡水區域產卵。為此,樞紐專門建設了480米長的數控式魚道:內部設多個“格子”供魚類停歇,進出口均設有停歇區;同時搭載監控設備記錄洄游數量,安裝吸引設備引導魚類定向洄游,還特別設置擋板以保證泄洪時水流平緩,為魚類開辟出安全洄游路徑。

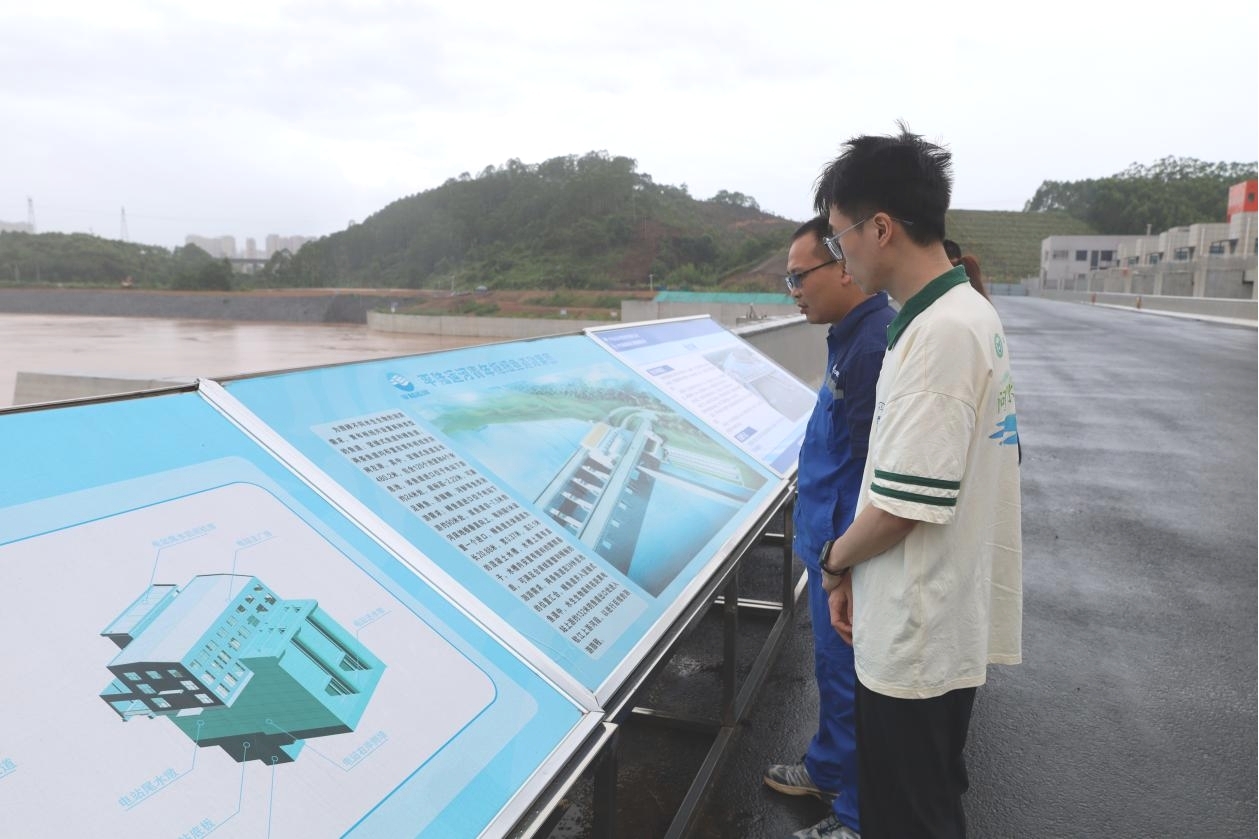

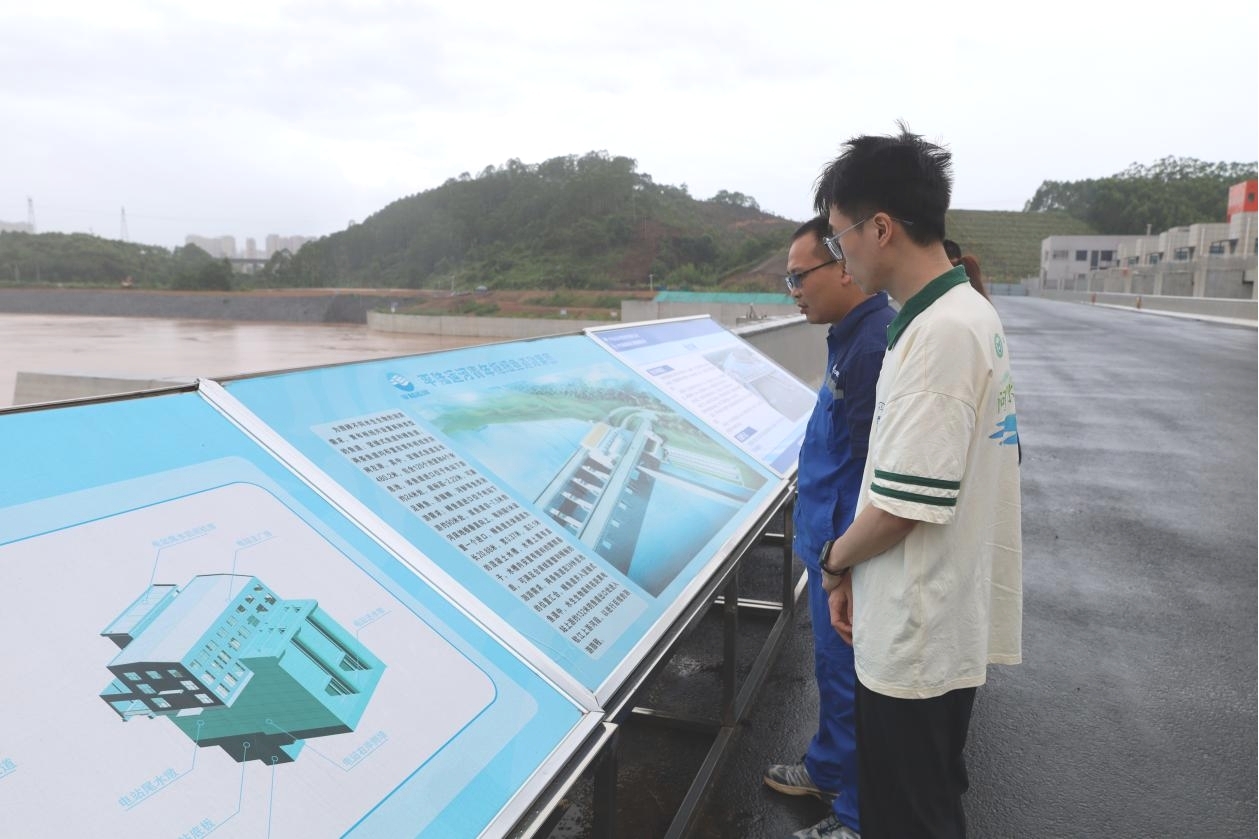

青年樞紐綜合辦張主任結合工程實際,向成員們詳解了這一工程的規劃背景與細節:“平陸運河的價值不僅在于‘通江達海’的交通功能,更在于以樞紐為節點,串聯起區域發展與生態保護的平衡。” 圖為張主任與實踐團指導老師就數控式魚道深度交談(通訊員陳樂樂攝)

在觀測現場,實踐團成員結合環境學科專業知識,與張主任圍繞河流水質安全保障體系、施工期環境監測網絡構建、沿線生物多樣性保護策略等議題展開深度研討。成員們結合區域生態特征,提出“建立陸生植被恢復臺賬”“定期開展魚類資源調查”等具體建議,引發張主任共鳴。實踐團成員將課堂理論置于國家工程的宏大框架中校驗,在“理論-實踐”的碰撞中深化對專業價值的認知,展現出知行合一的素養。

圖為張主任與實踐團指導老師就數控式魚道深度交談(通訊員陳樂樂攝)

在觀測現場,實踐團成員結合環境學科專業知識,與張主任圍繞河流水質安全保障體系、施工期環境監測網絡構建、沿線生物多樣性保護策略等議題展開深度研討。成員們結合區域生態特征,提出“建立陸生植被恢復臺賬”“定期開展魚類資源調查”等具體建議,引發張主任共鳴。實踐團成員將課堂理論置于國家工程的宏大框架中校驗,在“理論-實踐”的碰撞中深化對專業價值的認知,展現出知行合一的素養。

青年樞紐坐落于欽州市欽北區,是目前國內在建規模最大的互灌互泄型式省水船閘,集通航、防洪、生態調節功能于一體,更是平陸運河三大關鍵樞紐之一。作為打通西南地區內河出海通道的“咽喉”,其在區域經濟聯動、生態保護與航運效能提升中承載著多重戰略意義。

實踐團首先通過現場展板系統了解了國家高等級航道網布局規劃。平陸運河作為國家航道網“四縱”體系的重要組成部分,是推動西南地區對外開放的先導工程。“從規劃之初,‘生態優先’就貫穿始終。”工作人員介紹,青年樞紐在設計中融入了魚道建設、水土保持等生態措施,目前正同步推進主體工程與環境監測設施建設,為后續運行期生態管控奠定基礎。團隊成員認真記錄樞紐的工程規模、生態配套措施及當前建設進度,不僅為后續專業研討積累基礎信息,更對“重大工程與生態保護協同推進”有了直觀認知。

圖為實踐團成員聆聽講解(通訊員呂閆寧攝)

圖為實踐團成員聆聽講解(通訊員呂閆寧攝)青年樞紐綜合辦張主任結合工程實際,向成員們詳解了這一工程的規劃背景與細節:“平陸運河的價值不僅在于‘通江達海’的交通功能,更在于以樞紐為節點,串聯起區域發展與生態保護的平衡。”

圖為張主任與實踐團指導老師就數控式魚道深度交談(通訊員陳樂樂攝)

圖為張主任與實踐團指導老師就數控式魚道深度交談(通訊員陳樂樂攝)

圖為張主任與實踐團成員合照(通訊員楊婷媛攝)

此次青年樞紐研學之旅,實踐團成員們深刻感受到平陸運河工程在交通、經濟和生態方面的重大意義。青年樞紐將以“通江達海、生態優先”的姿態銜接平陸運河,書寫新時代西南對外開放的新篇章。而作為青年學子,也應積極扎根實踐土壤,在服務國家發展中實現人生價值,展現新時代青年的責任擔當。- 作者:方千譞 馬翠翠 史昀仡 來源:桂林理工大學環境科學與工程學院

- 發布時間:2025-07-24 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 塔里木大學經濟與管理學院開展“南疆兵團特色農產品電商發展現狀

- 2025年7月12日,塔里木大學經濟與管理學院兵團新脈·農品云行實踐隊赴南疆兵團相關團場開展三下鄉實踐活動,實踐隊實地調研,與當地連

- 07-24 關注:0

- 青衿行處菜鄉新 ——經濟管理學院云蔬興邦青年行社會實踐隊解碼壽

- 云蔬興邦青年行社會實踐隊以貫徹黨的二十大“全面推進鄉村振興的戰略目標”的理念為主題于7月10日至14日奔赴“中國蔬菜之鄉”山東壽光

- 07-24 關注:0

- 科技走進牧區一線,助力養殖高效發展

- 深入貫徹鄉村振興戰略,推動現代畜牧技術落地基層,2025年7月19日,塔里木大學“智慧養殖三下鄉,鄉村振興畜勢發”暑期實踐團走進溫宿

- 07-24 關注:0

- 科技賦能鄉村養殖,知識照亮致富道路

- 在科技助力鄉村振興的時代背景下,養殖技術的推廣與普及成為提高農村經濟效益的重要突破口。2025年7月17日,塔里木大學“智慧養殖三下

- 07-24 關注:0

- 青春三下鄉|聚焦城市生態補水路徑,探尋流域水質改善機制 ———

- 7 月 23 日,河海大學該調研團赴廣州三河涌補水工程調研,了解其 “三涌聯調、水源多元、智慧補水” 技術核心,包括水源配置等。工程成

- 07-24 關注:0

- “農”“電”融合的鄉村振興路徑探索 ——經濟管理學院云蔬興邦青

- 煙臺理工學院經濟管理學院云蔬興邦青年行社會實踐隊前往壽光市蔬菜小鎮和電商基地進行暑期社會實踐。

- 07-24 關注:0

- 寓教于樂伴成長——河圖之“Mg”實踐團赴黃家鋪社區開展微生態賦

- 7月24日,河圖之“Mg”暑期社會實踐團為同學們帶來集黃河知識講解、創意繪畫及學業輔導于一體的活動,在趣味互動與貼心幫扶中,讓同學

- 07-24 關注:0

- 走進墨龍書院,感受壽光歷史底蘊 ——經濟管理學院云蔬興邦青年行

- 云蔬興邦青年行社會實踐隊于2025年7月12日前往壽光市墨龍書院探尋壽光悠久歷史。

- 07-24 關注:0