大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

昆曲萌娃姐妹花:新生代綻放的傳統文化之光

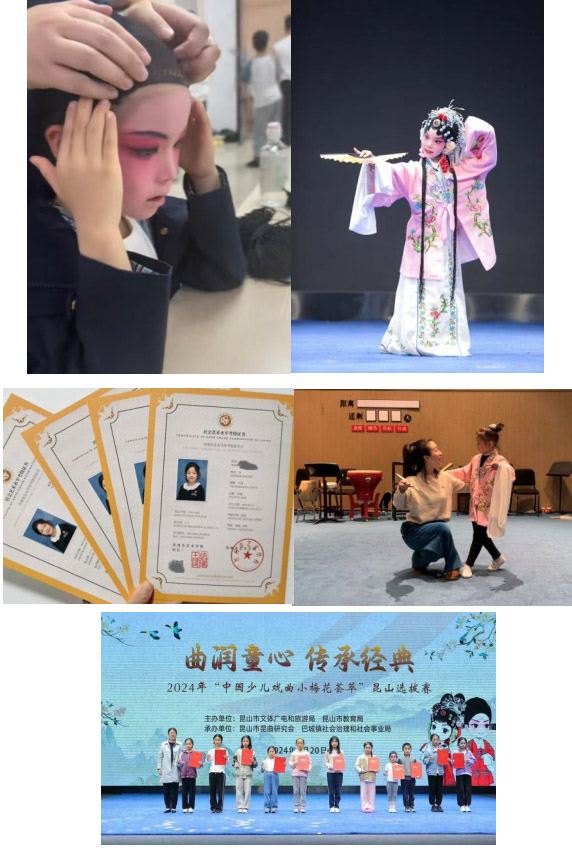

(通訊員:郭汀沼 葉琦文)6月23日,浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團走近一對昆曲姐妹花安雅、安妮。2018年出生的姐姐安雅,系統學習昆曲已逾一載。年僅7歲時,她便一次性拿下昆曲四級證書,并作為2024年“中國少兒戲曲小梅花薈萃”昆山選拔賽最小的參賽選手,她憑借靈動的表演斬獲二等獎,展現出超越年齡的藝術領悟力。2020年出生的妹妹安妮,從小在姐姐學習昆曲的氛圍中耳濡目染,對昆曲產生了濃厚的興趣。如今就讀幼兒園中班的她,已堅持學習昆曲和京劇近一年時光。實踐服務團采訪了這位雖年紀小小卻對昆曲癡迷不已的小姑娘,同時也采訪了氣質優雅的母親。通過這場對話,我們得以探尋這對姐妹花如何用純粹的熱愛與不懈的堅持,為傳統文化的傳承注入蓬勃生機。

邂逅昆曲,種下熱愛的種子

姐妹倆與昆曲的緣分,萌芽于一場浸潤心靈的文化體驗。姐姐中班時,身為國際教育工作者的母親,帶她參觀昆曲文化中心。三樓博物館里,《牡丹亭》投影中,演員優雅的身段、精美的頭飾,瞬間抓住了姐姐的目光,整整四十多分鐘的觀看,直至投影落幕仍不忍離去。這場姐姐與昆曲的邂逅,正是她對昆曲的“一見鐘情”,她問媽媽:“媽媽,啥時候帶我去看一次現場版的演出呀?”于是再后來的一場實景版的昆曲表演,讓姐姐有了一個想學昆曲的想法。深知文化傳承重要性的母親,不僅引導姐姐深入學習,陪著孩子們走到各地的劇院觀看演出,還給孩子創造專業學習條件。除了每周的常規昆曲大課練習唱念和身段基本功,還請了昆劇院專業教師授課劇目,甚至還每周帶著姐妹倆前往蘇州跟隨八十歲的老藝術家學唱腔。而妹妹在三歲左右,便受姐姐的影響也喜歡上了昆曲,從日常“聽昆曲磨耳朵”,到跟著哼唱,最終與姐姐并肩,踏上這場昆曲學習之旅。

勤學苦練,展現戲曲天賦

學習昆曲的道路從無坦途,但姐妹倆勤學苦練、樂在其中。妹妹雖是小昆班最小的學員,卻展現出極高的戲曲天賦。一周通常要上7小時的時間上昆曲和京劇課。飾演花旦時靈氣十足的她,被贊“極具戲曲天賦”。即便10幾分鐘的“耗山膀”“跑圓場”等基本功訓練十分枯燥和辛苦,但單是對華麗戲服與頭飾的喜愛,以及對杜麗娘、白蛇等經典角色的向往,便足以支撐她從六旦行當的基礎功架練起,在臺毯上踏出一寸寸扎實的成長足跡。

姐姐同樣成績優異,去年以幼兒園選手的身份參加小梅花選拔,一舉斬獲二等獎。今年與妹妹搭檔表演《游園》時,即便演出前包頭包得疼到眼淚直流,但從她上臺那刻起,她立馬進入狀態融入角色,每個動作都以專業演員的標準嚴格要求自己,力求完美呈現每個動作與唱段在聚光燈下綻放出超越年齡的舞臺張力。

浸潤生活,傳承文化力量

如今,昆曲已深深融入姐妹倆的日常生活。她們上車就要媽媽播放昆曲片段磨耳朵學唱腔,哪怕是平常姐妹倆玩耍與交流時,也常模仿昆曲中的念白來交談,那些"原來姹紫嫣紅開遍"的韻腳,早已化作她們交流時的獨特語言。在戲曲的浸潤下,姐妹倆的性格也悄然發生改變:曾經內向的妹妹變得自信開朗,表現力顯著提升;原本豁達隨性的姐姐,對自身要求愈發嚴格。

母親大學時為蘇州大學藝術團的成員,也受女兒倆的影響愛上昆曲,自身也開始投身昆曲學習,并越來越沉迷于其中的藝術智慧。她積極推廣這項傳統文化,身為國際教育工作者的她對我們說:“老祖宗留下來的東西真的博大精深,是需要一代代傳承下去的。小孩子學習昆曲再早都不為過,留給他們的可塑性會更高。作為國際教育行業的工作者,希望當我們的孩子走向世界舞臺的時候,可以把我們中國的傳統文化帶出去向全世界展示。而學習昆曲一方面可以讓孩子增加文化認同,另一方面也可以提高孩子的文學素養,昆曲華麗的詞藻是值得細品的,戲曲這個載體也幫助孩子們了解古典文學著作,一舉多得。”母親的話語,道出了無數致力于傳統文化傳承者的心聲。

當下,昆山市高度重視昆曲文化傳承,全市二十余所公辦小學都設有“小昆班”。小梅花選拔已納入江蘇省賽事體系,昆山成為省級選拔的主力軍,每年入選國家級項目的名額中,昆山常占七席。這對昆曲姐妹花的故事,正是傳統文化在新時代青少年群體中生根發芽的生動縮影,她們用稚嫩的肩膀,扛起了傳承傳統文化的責任,讓古老的昆曲藝術綻放出全新的光彩。

圖集1:實踐團成員的采訪場景以及合照

邂逅昆曲,種下熱愛的種子

姐妹倆與昆曲的緣分,萌芽于一場浸潤心靈的文化體驗。姐姐中班時,身為國際教育工作者的母親,帶她參觀昆曲文化中心。三樓博物館里,《牡丹亭》投影中,演員優雅的身段、精美的頭飾,瞬間抓住了姐姐的目光,整整四十多分鐘的觀看,直至投影落幕仍不忍離去。這場姐姐與昆曲的邂逅,正是她對昆曲的“一見鐘情”,她問媽媽:“媽媽,啥時候帶我去看一次現場版的演出呀?”于是再后來的一場實景版的昆曲表演,讓姐姐有了一個想學昆曲的想法。深知文化傳承重要性的母親,不僅引導姐姐深入學習,陪著孩子們走到各地的劇院觀看演出,還給孩子創造專業學習條件。除了每周的常規昆曲大課練習唱念和身段基本功,還請了昆劇院專業教師授課劇目,甚至還每周帶著姐妹倆前往蘇州跟隨八十歲的老藝術家學唱腔。而妹妹在三歲左右,便受姐姐的影響也喜歡上了昆曲,從日常“聽昆曲磨耳朵”,到跟著哼唱,最終與姐姐并肩,踏上這場昆曲學習之旅。

勤學苦練,展現戲曲天賦

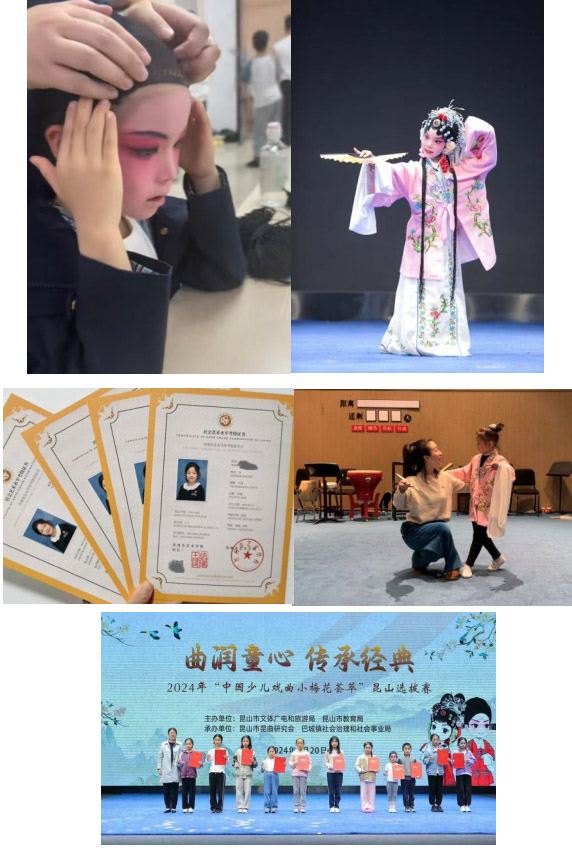

學習昆曲的道路從無坦途,但姐妹倆勤學苦練、樂在其中。妹妹雖是小昆班最小的學員,卻展現出極高的戲曲天賦。一周通常要上7小時的時間上昆曲和京劇課。飾演花旦時靈氣十足的她,被贊“極具戲曲天賦”。即便10幾分鐘的“耗山膀”“跑圓場”等基本功訓練十分枯燥和辛苦,但單是對華麗戲服與頭飾的喜愛,以及對杜麗娘、白蛇等經典角色的向往,便足以支撐她從六旦行當的基礎功架練起,在臺毯上踏出一寸寸扎實的成長足跡。

圖集2:妹妹在小昆班的訓練場景

姐姐同樣成績優異,去年以幼兒園選手的身份參加小梅花選拔,一舉斬獲二等獎。今年與妹妹搭檔表演《游園》時,即便演出前包頭包得疼到眼淚直流,但從她上臺那刻起,她立馬進入狀態融入角色,每個動作都以專業演員的標準嚴格要求自己,力求完美呈現每個動作與唱段在聚光燈下綻放出超越年齡的舞臺張力。

圖集3:姐姐參加小梅花選拔賽的一些剪影以及姐姐的考級證書

浸潤生活,傳承文化力量

如今,昆曲已深深融入姐妹倆的日常生活。她們上車就要媽媽播放昆曲片段磨耳朵學唱腔,哪怕是平常姐妹倆玩耍與交流時,也常模仿昆曲中的念白來交談,那些"原來姹紫嫣紅開遍"的韻腳,早已化作她們交流時的獨特語言。在戲曲的浸潤下,姐妹倆的性格也悄然發生改變:曾經內向的妹妹變得自信開朗,表現力顯著提升;原本豁達隨性的姐姐,對自身要求愈發嚴格。

圖集4:姐妹倆第一次登臺搭戲合作

母親大學時為蘇州大學藝術團的成員,也受女兒倆的影響愛上昆曲,自身也開始投身昆曲學習,并越來越沉迷于其中的藝術智慧。她積極推廣這項傳統文化,身為國際教育工作者的她對我們說:“老祖宗留下來的東西真的博大精深,是需要一代代傳承下去的。小孩子學習昆曲再早都不為過,留給他們的可塑性會更高。作為國際教育行業的工作者,希望當我們的孩子走向世界舞臺的時候,可以把我們中國的傳統文化帶出去向全世界展示。而學習昆曲一方面可以讓孩子增加文化認同,另一方面也可以提高孩子的文學素養,昆曲華麗的詞藻是值得細品的,戲曲這個載體也幫助孩子們了解古典文學著作,一舉多得。”母親的話語,道出了無數致力于傳統文化傳承者的心聲。

當下,昆山市高度重視昆曲文化傳承,全市二十余所公辦小學都設有“小昆班”。小梅花選拔已納入江蘇省賽事體系,昆山成為省級選拔的主力軍,每年入選國家級項目的名額中,昆山常占七席。這對昆曲姐妹花的故事,正是傳統文化在新時代青少年群體中生根發芽的生動縮影,她們用稚嫩的肩膀,扛起了傳承傳統文化的責任,讓古老的昆曲藝術綻放出全新的光彩。

- 作者:郭汀沼 葉琦文 來源:浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團

- 發布時間:2025-06-24 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 青春“荔”志,廣科旅院青年繪就八甲振興新畫卷——廣東科學技術

- 6月22日,廣東科學技術職業學院旅游學院“鄉鏈文旅,筑夢八甲”三下鄉暨青年大學生“百千萬工程”突擊隊在村委梁漫麗的帶領下,走進斗

- 06-24 關注:17

- 昆曲萌娃姐妹花:新生代綻放的傳統文化之光

- 6月23日,浙江財經大學經濟學院“尋韻昆曲,以戲育人”實踐服務團走近一對昆曲姐妹花安雅、安妮。

- 06-24 關注:104

- 青銀同行,朝夕相伴 —— 我們一直在路上

- 為切實幫助老年朋友跨越“數字鴻溝”,共享智慧生活便利。武漢工程大學電氣信息學院“知音匯”志愿服務團隊自2025年4月起

- 06-24 關注:2

- 志愿同行,情暖暮年:安工大學子用行動詮釋敬老初心

- 2025年6月22日,安工大學子們來到善德老年公寓進行志愿服務活動。

- 06-23 關注:6

- 絲縷藏古韻,綿柔承匠心——“桑間絲語”塘棲清水絲綿非遺深度文

- 在江南水鄉的柔波里,塘棲清水絲綿以其細膩綿柔的質感與千年傳承的技藝,書寫著獨特的東方美學傳奇。

- 06-21 關注:61

- 湛江科技學院美術與設計學院丹青筑夢調研報告——湛江羅侯王廟歷

- 06-20 關注:18

- 巧手印佳節 星語話溫情——大連理工大學“機械先鋒 星語同行”春

- 端午的粽香尚未飄遠,艾葉的清氣仍縈繞心間。這個夏天,大連理工大學機械工程學院“機械先鋒星語同行”春季自主實踐隊的成員們

- 06-19 關注:12

- 學雷鋒,防詐騙,護萬家——湖南工商大學財政金融學院金融反詐宣

- 2025年3月以來,湖南工商大學財政金融學院金融反詐宣講團在望新社區、響塘灣社區、同心圓社區、尖山社區、丁字灣社區、竹馬塘社區

- 06-15 關注:4