大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

探訪革命根據地,傳承紅色血脈:“燭光”在行動

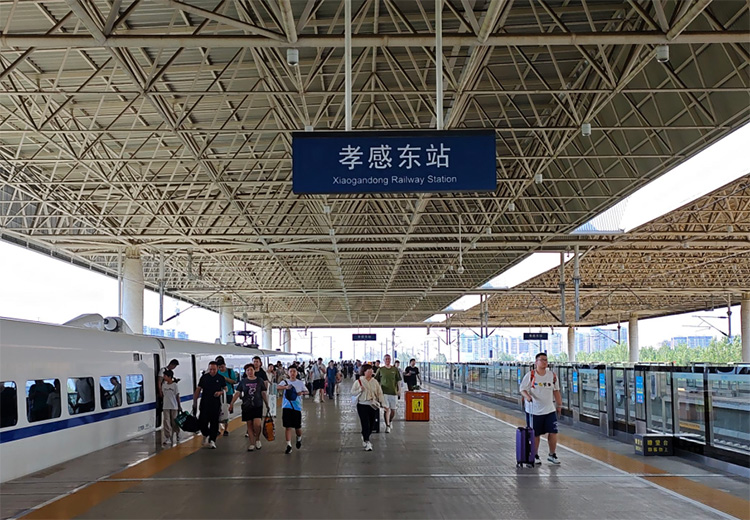

在七月的驕陽中,我校“探訪革命根據地,傳承紅色血脈”活動拉開帷幕。“燭光”隊伍懷揣著對歷史的敬畏與傳承紅色基因的熱忱,踏上征程。7月4日,我們小組奔赴孝感市大悟縣白果樹灣新四軍第五師司令部舊址景區,在新四軍第五師紀念館開展實踐,探尋革命印記,傳遞紅色精神。

白果樹灣新四軍第五師司令部舊址景區,坐落于孝感市大悟縣芳畈鎮白果樹灣,有著厚重的歷史底蘊。1941年4月底,新四軍第五師移師至此,這里成為師司令部和鄂豫邊區黨委及行政公署駐地,也是華中五省抗戰指揮核心。在李先念、鄭位三、陳少敏、任質斌等先輩帶領下,以大悟山為中心,創建起橫跨鄂豫邊界的抗日民主根據地。歲月流轉,當年的烽火戰場,如今是全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地、全國百家紅色旅游經典景區,承載著不朽的抗戰記憶,恰似一座不朽的豐碑,矗立在歷史的長河中,供后人瞻仰、銘記。

白果樹灣新四軍第五師司令部舊址景區,坐落于孝感市大悟縣芳畈鎮白果樹灣,有著厚重的歷史底蘊。1941年4月底,新四軍第五師移師至此,這里成為師司令部和鄂豫邊區黨委及行政公署駐地,也是華中五省抗戰指揮核心。在李先念、鄭位三、陳少敏、任質斌等先輩帶領下,以大悟山為中心,創建起橫跨鄂豫邊界的抗日民主根據地。歲月流轉,當年的烽火戰場,如今是全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地、全國百家紅色旅游經典景區,承載著不朽的抗戰記憶,恰似一座不朽的豐碑,矗立在歷史的長河中,供后人瞻仰、銘記。

踏入新四軍第五師紀念館,歷史的厚重感撲面而來。館內陳列,無聲訴說著那段崢嶸歲月。新四軍第五師從艱難起步,在殘酷的抗戰環境中,發展成五萬雄獅,抗擊近15萬日軍與8萬多偽軍,粉碎國民黨頑固派三次反共高潮,為抗戰勝利和世界反法西斯戰爭勝利立下汗馬功勞,被中共中央華中局盛贊“獨立工作第一,發展第一”。這些史實,是先輩們用熱血與生命書寫的壯麗史詩,讓我們深刻領悟到革命勝利的來之不易。

踏入新四軍第五師紀念館,歷史的厚重感撲面而來。館內陳列,無聲訴說著那段崢嶸歲月。新四軍第五師從艱難起步,在殘酷的抗戰環境中,發展成五萬雄獅,抗擊近15萬日軍與8萬多偽軍,粉碎國民黨頑固派三次反共高潮,為抗戰勝利和世界反法西斯戰爭勝利立下汗馬功勞,被中共中央華中局盛贊“獨立工作第一,發展第一”。這些史實,是先輩們用熱血與生命書寫的壯麗史詩,讓我們深刻領悟到革命勝利的來之不易。

我們小組肩負使命,開展兩項重要工作。其一,邀請館內游客參與線上調查問卷填寫。游客們來自天南海北,不同年齡、不同職業,卻因對紅色歷史的崇敬匯聚于此。填寫問卷時,他們或駐足思索,或與同伴輕聲交流。有位年逾古稀的老人,顫巍巍接過問卷,認真作答,他說:“這些歷史不能忘,年輕人要多了解,把精神傳下去。”還有年輕的父母,帶著孩子一起填寫,輕聲給孩子講述新四軍的故事,讓紅色種子在幼小的心靈萌芽。每一份問卷,都是一次紅色精神的傳播,我們收集的不僅是數據,更是大眾對革命歷史的關注與傳承的決心。

我們小組肩負使命,開展兩項重要工作。其一,邀請館內游客參與線上調查問卷填寫。游客們來自天南海北,不同年齡、不同職業,卻因對紅色歷史的崇敬匯聚于此。填寫問卷時,他們或駐足思索,或與同伴輕聲交流。有位年逾古稀的老人,顫巍巍接過問卷,認真作答,他說:“這些歷史不能忘,年輕人要多了解,把精神傳下去。”還有年輕的父母,帶著孩子一起填寫,輕聲給孩子講述新四軍的故事,讓紅色種子在幼小的心靈萌芽。每一份問卷,都是一次紅色精神的傳播,我們收集的不僅是數據,更是大眾對革命歷史的關注與傳承的決心。

其二,對館內工作人員進行采訪。工作人員長期浸潤在紅色歷史氛圍中,對館內一草一木、一史一事都飽含深情。采訪中,他們詳細講述紀念館的歷史沿革,從最初記錄史實,到如今運用現代聲光電技術,全方位展示新四軍第五師的光輝歷程。他們提及,每年接待數十萬游客,見證著越來越多的人走進這里,觸摸歷史、感悟精神。有位工作人員談到,自己的工作就是“讓歷史說話,讓精神傳承”,這份堅守,讓我們看到紅色文化傳播者的擔當。他們還分享了許多不為人知的故事細節,那些在史料背后,先輩們的艱辛與執著,讓我們對革命歷史的理解更深刻、更立體。

其二,對館內工作人員進行采訪。工作人員長期浸潤在紅色歷史氛圍中,對館內一草一木、一史一事都飽含深情。采訪中,他們詳細講述紀念館的歷史沿革,從最初記錄史實,到如今運用現代聲光電技術,全方位展示新四軍第五師的光輝歷程。他們提及,每年接待數十萬游客,見證著越來越多的人走進這里,觸摸歷史、感悟精神。有位工作人員談到,自己的工作就是“讓歷史說話,讓精神傳承”,這份堅守,讓我們看到紅色文化傳播者的擔當。他們還分享了許多不為人知的故事細節,那些在史料背后,先輩們的艱辛與執著,讓我們對革命歷史的理解更深刻、更立體。

此次探訪,于我們而言,是一次靈魂的洗禮。在新四軍第五師紀念館,歷史不再是書本上冰冷的文字,而是先輩們真實的戰斗與奉獻。“燭光”小組的行動,是微小卻堅定的傳承努力。我們深知,革命根據地是紅色血脈的源泉,每一次探訪、每一次交流,都是為紅色血脈注入新的活力。 未來,“燭光”不會停下腳步。我們將把在白果樹灣的所見所聞、所感所悟,帶回校園,傳遞給更多同學。通過分享會、主題活動,讓紅色精神在校園里傳播開來,激勵更多青年學子,銘記歷史、傳承血脈,以青春之我,續寫紅色華章,讓革命先輩的精神,在新時代熠熠生輝,照亮我們前行的道路,指引我們為國家、為民族奮勇拼搏,讓“抗戰小延安”這般的紅色火種,在新時代燃燒得更加熾熱,生生不息。

未來,“燭光”不會停下腳步。我們將把在白果樹灣的所見所聞、所感所悟,帶回校園,傳遞給更多同學。通過分享會、主題活動,讓紅色精神在校園里傳播開來,激勵更多青年學子,銘記歷史、傳承血脈,以青春之我,續寫紅色華章,讓革命先輩的精神,在新時代熠熠生輝,照亮我們前行的道路,指引我們為國家、為民族奮勇拼搏,讓“抗戰小延安”這般的紅色火種,在新時代燃燒得更加熾熱,生生不息。

此次探訪,于我們而言,是一次靈魂的洗禮。在新四軍第五師紀念館,歷史不再是書本上冰冷的文字,而是先輩們真實的戰斗與奉獻。“燭光”小組的行動,是微小卻堅定的傳承努力。我們深知,革命根據地是紅色血脈的源泉,每一次探訪、每一次交流,都是為紅色血脈注入新的活力。

- 作者:“燭光”隊伍 來源:“燭光”隊伍

- 發布時間:2025-07-13 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

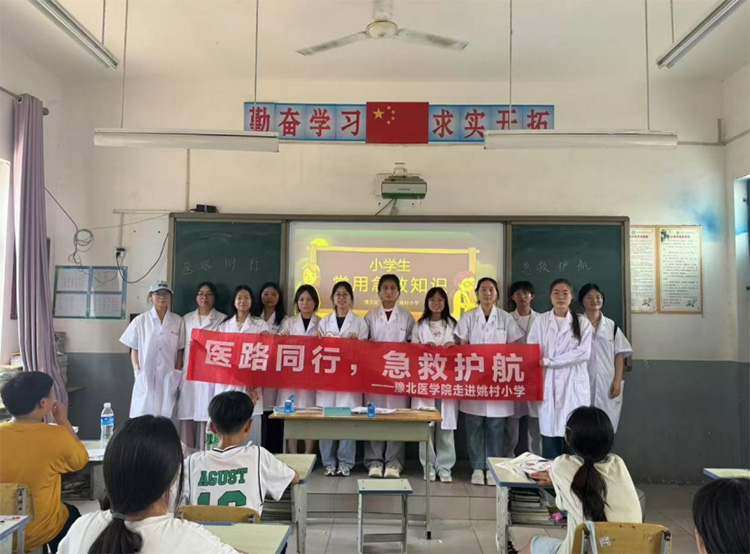

- “醫路同行,急救護航—豫北醫學院走進姚村小學”志愿活動

- 蟬鳴初起的六月,精誠書院“醫路同行,急救護航”社會實踐團成員化作知識的擺渡人,于6月20日奔赴姚村小學。

- 07-13 關注:0

- 探訪革命根據地,傳承紅色血脈:“燭光”在行動

- 在七月的驕陽中,我校“探訪革命根據地,傳承紅色血脈”活動拉開帷幕。“燭光”隊伍懷揣著對歷史的敬畏與傳承紅色基因的熱忱,踏上征程

- 07-13 關注:7

- 探尋紅色記憶,傳承革命精神:經濟學院“宣筆承藝 青春踐履”暑期

- 7月11日,合肥工業大學經濟學院"宣承筆藝青春踐履"社會實踐團隊走進涇縣云嶺鎮,在探訪新四軍軍部舊址的過程中,調研地方特色產業,

- 07-13 關注:4

- “杏林助夢”醫療服務團前往龍西社區開展口腔知識宣講

- 7月10日,“杏林助夢”醫療服務團前往龍西社區開展口腔知識宣講

- 07-13 關注:3

- 一繩一扇總關情:中國結與團扇手工藝課程弘揚國風之美

- 07-13 關注:15

- 匠心育紅苗,齒輪轉動青春行——安徽理工大學“虹暑”課堂伴童成

- 07-13 關注:19

- 踐行計劃 | 學院實踐團赴深圳調研學習——對話城市歷史愿景,感悟

- 7月4日至5日,浙江大學建筑工程學院深圳社會實踐團在兩名團委指導教師帶領下,參訪深圳市當代藝術與城市規劃館及海上世界文化藝術中心

- 07-13 關注:8

- 三明學院“資小科”志愿服務隊開展暑期社會實踐系列活動

- 07-13 關注:2