大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺

匠心傳文脈|“金色麥浪,手工童夢”實踐工坊用創(chuàng)意浸潤童心

匠心傳文脈|“金色麥浪・手工童夢”實踐工坊用創(chuàng)意浸潤童心

2025年7月13日,星期天,一場以“金色麥浪・手工童夢”為主題的農耕文化實踐工坊活動在福利院溫情啟幕。合肥工業(yè)大學“三下鄉(xiāng)”社會實踐團隊提前抵達現場,10名志愿者身著統一紅色隊服,高效完成材料分裝、安全檢查及教學流程推演,為10余名小學生打造了一場融合手工創(chuàng)作與農耕文化的沉浸式體驗。

精細籌備,筑牢安全與教育雙重基石

團隊將手工教學專業(yè)性與兒童安全防護相結合,展現出嚴謹的籌備理念。材料組按“每人份獨立包裝”標準,將20×7cm黃色卡紙、15×10cm綠/棕色卡紙等材料分類裝入密封袋,并標注“剪刀-鈍頭”“竹簽-已磨圓”等安全提示;安全組逐件檢查工具,用砂紙二次打磨竹簽頂端,將剪刀統一收放在帶鎖工具箱內,僅在使用時由老師分發(fā)。教學組則提前錄制分步示范視頻,針對“剪流蘇易剪透連接邊”“卷桿易松散”等難點,設計“鑷子輔助剪裁”“固體膠+雙面膠雙重固定”等解決方案,確保活動流暢開展。

分工協作,讓每個環(huán)節(jié)都充滿教育溫度

活動中,團隊分工明確卻又默契聯動,讓教學過程既有序又暖心。主講老師在示范“金色麥穗”制作時,助教團隊同步巡視,對握剪姿勢不規(guī)范的孩子輕聲糾正“拇指在上更穩(wěn)哦”;在稻草人身體制作環(huán)節(jié),當有孩子因圓錐體固定困難面露難色時,鄰近老師立刻遞上輔助支架,并示范“先捏緊底部再貼雙面膠”的小技巧。團隊還特別設計“步驟銜接暗號”,當主講老師舉起“麥田牌”時,材料組便提前分發(fā)下階段工具,確保35分鐘的麥穗制作與30分鐘的稻草人創(chuàng)作無縫銜接,節(jié)奏張弛有度。

動態(tài)調整,用巧思化解實踐難題

觀察組全程關注孩子們的操作狀態(tài),針對突發(fā)情況靈活響應。發(fā)現一名學生因剪流蘇反復出錯而急躁時,安撫組立即上前,用“你看這流蘇像不像小麥在招手”的比喻轉移注意力,同時示范“先畫刻度線再剪”的方法;在創(chuàng)意拓展環(huán)節(jié),當孩子們對“麥田故事”表述遲疑時,指導老師即興展示預設的“露珠畫法”“小蟲子簡筆畫”示例,用具象引導激活想象,現場很快響起“我的稻草人在守護會唱歌的麥穗”等充滿童趣的表達。

系統收尾,讓教育價值持續(xù)延伸

活動結束后,團隊按“教學用具-剩余材料-成品展示”三類進行整理:鈍頭剪刀統一消毒收納,剩余卡紙按顏色規(guī)格分類打包標注“可二次利用”,孩子們的作品則被精心插在泡沫板上組成“麥田畫卷”。返程途中,團隊召開即時復盤會,圍繞“如何簡化流蘇剪裁步驟”“增設觸覺體驗材料”等細節(jié)提出優(yōu)化方案,為后續(xù)活動積累經驗。

參與活動的李老師評價道:“從材料準備到教學引導,每個環(huán)節(jié)都透著對孩子的尊重和對文化的用心,這種專業(yè)又溫暖的方式,讓農耕教育變得鮮活可觸。”此次“金色麥浪・手工童夢”活動,通過系統化的籌備、協作化的執(zhí)行與動態(tài)化的調整,不僅讓孩子們掌握了手工技能,更在實踐中埋下了文化傳承的種子,展現了團隊以匠心守護童心、以創(chuàng)意傳播文化的教育擔當。

2025年7月13日,星期天,一場以“金色麥浪・手工童夢”為主題的農耕文化實踐工坊活動在福利院溫情啟幕。合肥工業(yè)大學“三下鄉(xiāng)”社會實踐團隊提前抵達現場,10名志愿者身著統一紅色隊服,高效完成材料分裝、安全檢查及教學流程推演,為10余名小學生打造了一場融合手工創(chuàng)作與農耕文化的沉浸式體驗。

精細籌備,筑牢安全與教育雙重基石

團隊將手工教學專業(yè)性與兒童安全防護相結合,展現出嚴謹的籌備理念。材料組按“每人份獨立包裝”標準,將20×7cm黃色卡紙、15×10cm綠/棕色卡紙等材料分類裝入密封袋,并標注“剪刀-鈍頭”“竹簽-已磨圓”等安全提示;安全組逐件檢查工具,用砂紙二次打磨竹簽頂端,將剪刀統一收放在帶鎖工具箱內,僅在使用時由老師分發(fā)。教學組則提前錄制分步示范視頻,針對“剪流蘇易剪透連接邊”“卷桿易松散”等難點,設計“鑷子輔助剪裁”“固體膠+雙面膠雙重固定”等解決方案,確保活動流暢開展。

分工協作,讓每個環(huán)節(jié)都充滿教育溫度

活動中,團隊分工明確卻又默契聯動,讓教學過程既有序又暖心。主講老師在示范“金色麥穗”制作時,助教團隊同步巡視,對握剪姿勢不規(guī)范的孩子輕聲糾正“拇指在上更穩(wěn)哦”;在稻草人身體制作環(huán)節(jié),當有孩子因圓錐體固定困難面露難色時,鄰近老師立刻遞上輔助支架,并示范“先捏緊底部再貼雙面膠”的小技巧。團隊還特別設計“步驟銜接暗號”,當主講老師舉起“麥田牌”時,材料組便提前分發(fā)下階段工具,確保35分鐘的麥穗制作與30分鐘的稻草人創(chuàng)作無縫銜接,節(jié)奏張弛有度。

動態(tài)調整,用巧思化解實踐難題

觀察組全程關注孩子們的操作狀態(tài),針對突發(fā)情況靈活響應。發(fā)現一名學生因剪流蘇反復出錯而急躁時,安撫組立即上前,用“你看這流蘇像不像小麥在招手”的比喻轉移注意力,同時示范“先畫刻度線再剪”的方法;在創(chuàng)意拓展環(huán)節(jié),當孩子們對“麥田故事”表述遲疑時,指導老師即興展示預設的“露珠畫法”“小蟲子簡筆畫”示例,用具象引導激活想象,現場很快響起“我的稻草人在守護會唱歌的麥穗”等充滿童趣的表達。

系統收尾,讓教育價值持續(xù)延伸

活動結束后,團隊按“教學用具-剩余材料-成品展示”三類進行整理:鈍頭剪刀統一消毒收納,剩余卡紙按顏色規(guī)格分類打包標注“可二次利用”,孩子們的作品則被精心插在泡沫板上組成“麥田畫卷”。返程途中,團隊召開即時復盤會,圍繞“如何簡化流蘇剪裁步驟”“增設觸覺體驗材料”等細節(jié)提出優(yōu)化方案,為后續(xù)活動積累經驗。

參與活動的李老師評價道:“從材料準備到教學引導,每個環(huán)節(jié)都透著對孩子的尊重和對文化的用心,這種專業(yè)又溫暖的方式,讓農耕教育變得鮮活可觸。”此次“金色麥浪・手工童夢”活動,通過系統化的籌備、協作化的執(zhí)行與動態(tài)化的調整,不僅讓孩子們掌握了手工技能,更在實踐中埋下了文化傳承的種子,展現了團隊以匠心守護童心、以創(chuàng)意傳播文化的教育擔當。

- 作者:鄧宗榆 來源:“砼創(chuàng)華彩,鄉(xiāng)伴成長”暑期實踐團隊

- 發(fā)布時間:2025-07-13 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 【三下鄉(xiāng)】集美大學 “智思領航 4.0” 實踐隊 - 天津港 “智慧零

- 7月7日,集美大學“智思領航4.0”暑期社會實踐隊前往天津港第二集裝箱碼頭有限公司進行實地調研。本次調研旨在深入了解智慧港口建設的

- 07-13 關注:0

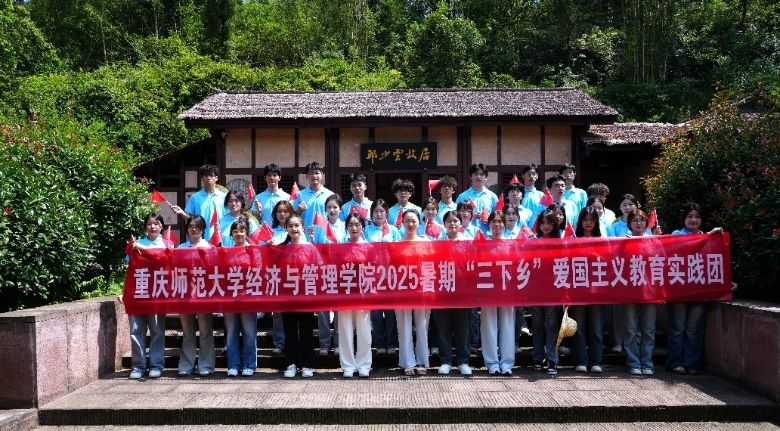

- 重慶師范大學經濟與管理學院赴銅梁少云村開展“尋跡故里,致敬英

- 07-13 關注:0

- 【三下鄉(xiāng)】集美大學 “智思領航 4.0” 實踐隊——日照港高質量發(fā)

- 7月4日,集美大學“智思領航4.0”社會實踐隊赴山東港口日照港開展調研,本次活動旨在實地探訪港口高質量發(fā)展實踐,助力海洋強國建設。

- 07-13 關注:0

- 硬筆書經典,薪火傳文脈——佛大薪火之隊書法課為鄉(xiāng)村少年播撒文

- 07-13 關注:0

- 福建農林大學暑期三下鄉(xiāng)|探訪眉山茶香,共繪振興新篇

- 為積極響應國家“三下鄉(xiāng)”號召,助力鄉(xiāng)村振興,福建農林大學安溪茶學院“藝脈新農·眉韻童夢”鄉(xiāng)村振興實踐隊,在郭玉瓊、張云帆、郭賢

- 07-13 關注:0

- “砼創(chuàng)華彩,鄉(xiāng)伴成長”實踐團隊探訪福利院院長 見證困境兒

- 2025年7月13日,“砼創(chuàng)華彩,鄉(xiāng)伴成長”實踐團隊探訪當地福利院,與任職31年的院長交流。院長介紹,福利院從集體供養(yǎng)發(fā)展到“類家庭模

- 07-13 關注:0

- 匠心傳文脈|“金色麥浪,手工童夢”實踐工坊用創(chuàng)意浸潤童心

- “金色麥浪,手工童夢” 實踐工坊,專為 10 名小學生設計,時長 1.5 小時。活動融合農耕文化與手工創(chuàng)作,指導孩子們制作 “金色麥穗”

- 07-13 關注:0