大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺

福建農林大學學子“三下鄉(xiāng)”:青年踏浪東山行,初心如炬照新程

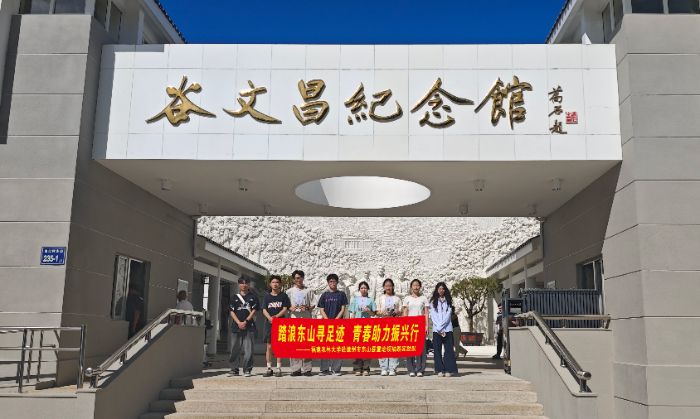

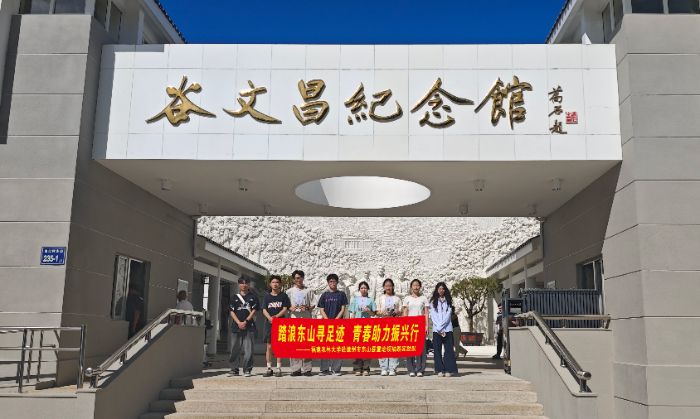

6月27日,福建農林大學安溪茶學院(數字經濟學院)“踏浪東山尋足跡,青春助力振興行”實踐隊奔赴漳州市東山縣,在谷文昌紀念館開啟了一場追尋精神航標的研學之旅。青年學子們通過實地參觀、勞動體驗與深入訪談,沉浸式感受“四有書記”谷文昌跨越時空的精神偉力。

步入紀念館,歷史影像無聲訴說著曾經的苦難。一張張泛黃的照片定格了風沙肆虐、家園被毀的觸目驚心畫面。序廳內“風沙肆虐,民不聊生”的場景雕塑前,講解員介紹:“那時的東山,全年六級以上大風多達150天,森林覆蓋率不足0.12%,‘春種一葫蘆,秋收一瓢谷’是百姓生活的常態(tài)。”

面對“春夏苦旱災,秋冬風沙害”的絕境,時任縣委書記谷文昌的誓言仿佛穿透時空,擲地有聲:“不治服風沙,就讓風沙把我埋掉!”這不是空話,而是他以命相搏的擔當。實踐隊員們凝視著展柜中簡陋的鐵鎬、籮筐,仿佛看到了谷文昌帶領群眾赤腳跋涉滾燙沙丘、遍尋樹種、反復試驗的堅韌身影。

走出紀念館,碧海藍天之下,是谷公用生命守護、如今郁郁蔥蔥的土地。實踐隊員們心中激蕩著“四有書記”的精神回響——那是面對困境“不破樓蘭終不還”的執(zhí)著,是手握權力“一絲一粒,我之名節(jié)”的清醒,更是心系蒼生“俯首甘為孺子牛”的深情。

步入紀念館,歷史影像無聲訴說著曾經的苦難。一張張泛黃的照片定格了風沙肆虐、家園被毀的觸目驚心畫面。序廳內“風沙肆虐,民不聊生”的場景雕塑前,講解員介紹:“那時的東山,全年六級以上大風多達150天,森林覆蓋率不足0.12%,‘春種一葫蘆,秋收一瓢谷’是百姓生活的常態(tài)。”

面對“春夏苦旱災,秋冬風沙害”的絕境,時任縣委書記谷文昌的誓言仿佛穿透時空,擲地有聲:“不治服風沙,就讓風沙把我埋掉!”這不是空話,而是他以命相搏的擔當。實踐隊員們凝視著展柜中簡陋的鐵鎬、籮筐,仿佛看到了谷文昌帶領群眾赤腳跋涉滾燙沙丘、遍尋樹種、反復試驗的堅韌身影。

圖為實踐隊員學習“谷文昌造林模式”

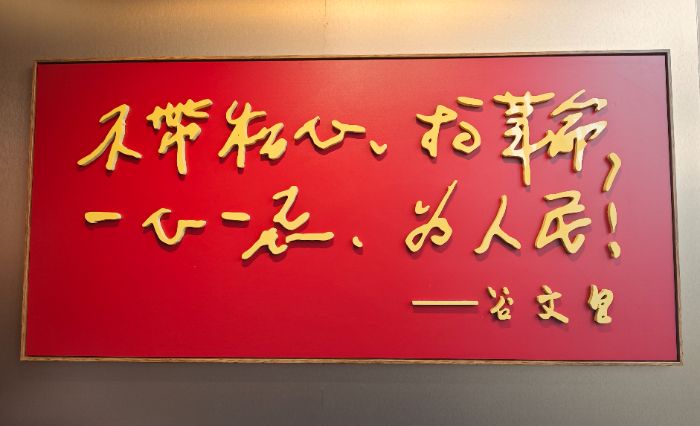

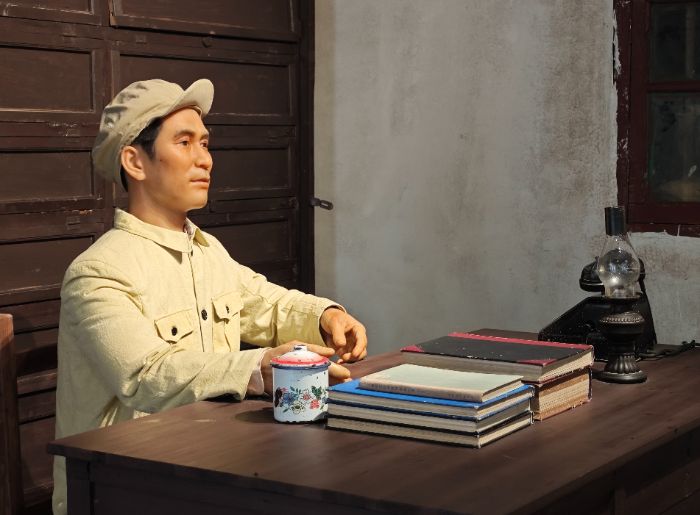

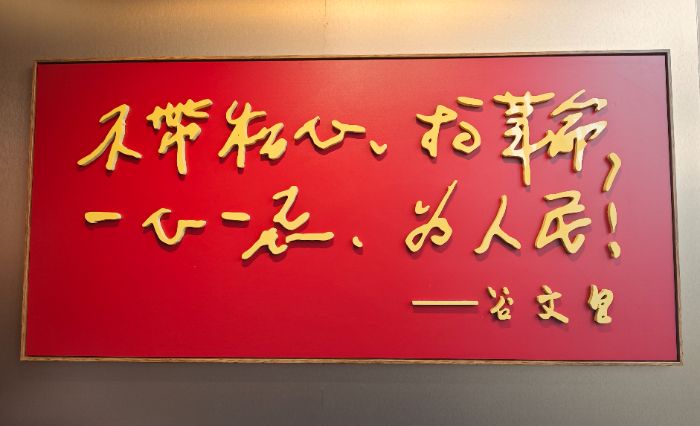

當講解員提到谷文昌“不帶私心搞革命,一心一意為人民”的座右銘時,隊員們注目于那份褪色的工作手冊,仿佛能感知他深夜伏案的專注。“谷文昌的‘三件寶’:鋤頭、地圖、手電筒。他堅信,地圖上找不到的地方,腳步必須丈量。”隊員們仿佛跟隨他提著馬燈查風口、探流沙的身影。一句“沒有谷書記,我的骨頭早被風沙啃光了”的百姓心聲,讓現場肅然,年輕的心靈被這份穿越時空的感恩深深震撼。

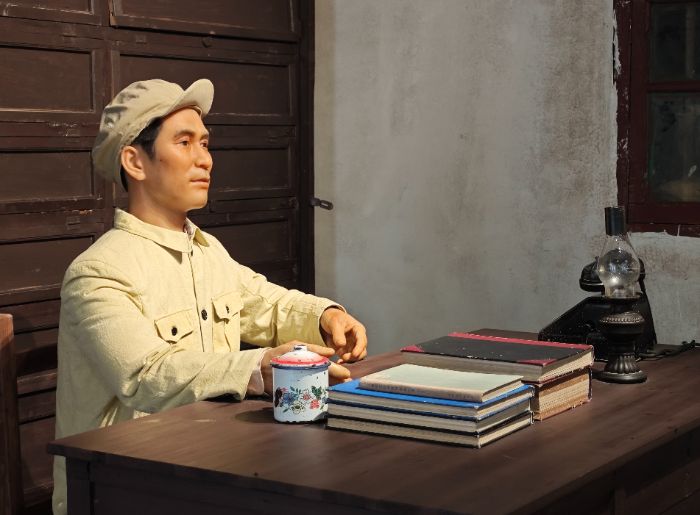

圖為谷文昌辦公場景復原

谷公精神的豐碑,早已融入東山的草木山海。實踐隊員們沿著展線,追尋著谷文昌“當領導的要先把手洗凈,把腰桿挺直”的清廉印記。那輛破舊的自行車是他跋山涉水訪貧問苦的見證,那件布滿補丁的衣物無聲詮釋著“人民利益高于一切”的樸素真理。這些飽經滄桑的物件,讓隊員們深刻體悟到:“心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒”的谷公精神,是穿越時空依然璀璨的寶貴財富,是共產黨人永恒的精神坐標。

圖為谷文昌語錄之一

“政聲人去后,豐碑勵今人。”在“為民擔當的公仆情懷”展區(qū),一組數據引發(fā)隊員深思:1950年東山人均收入僅58元,1964年增至240元;1950年全縣耕地不足10萬畝,1964年拓展至34萬畝。隊員們不禁感慨:“谷公或許沒有驚天動地的‘顯績’,但他用十年心血植下8.2萬畝防護林,這份‘潛績’正是新時代鄉(xiāng)村振興最珍貴的‘長遠之功’。”走出紀念館,碧海藍天之下,是谷公用生命守護、如今郁郁蔥蔥的土地。實踐隊員們心中激蕩著“四有書記”的精神回響——那是面對困境“不破樓蘭終不還”的執(zhí)著,是手握權力“一絲一粒,我之名節(jié)”的清醒,更是心系蒼生“俯首甘為孺子牛”的深情。

圖為實踐隊員合照

今日青年追尋谷公足跡,重走領袖路,是為了讓滾燙的初心薪火永續(xù)。當實踐隊員們從東山島揚帆再啟程,谷文昌精神已如深深扎根的木麻黃,成為他們生命中抵御風沙、向陽而生的力量源泉。這股力量將伴隨他們走向更廣闊的天地,在時代的浪潮中奮力書寫無愧于人民、無愧于歷史的青春華章——谷公的足跡早已昭示:唯有將個人奮斗融入祖國山河的壯闊畫卷,青春的光芒方能永恒璀璨。 福建農林大學赴漳州市東山縣重走領袖路實踐隊 葉泓 黃希妍/文

- 作者:福建農林大學赴漳州市東山縣重走領袖路實踐隊 葉泓 黃希妍/ 來源:大學生新聞網

- 發(fā)布時間:2025-07-15 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 追尋領袖足跡,汲取奮進力量——福師院師生走進龍巖長汀開展暑期

- 7月6日至8日,為深入學習貫徹習近平總書記關于青年工作的重要思想,堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,福建技術師

- 07-16 關注:0

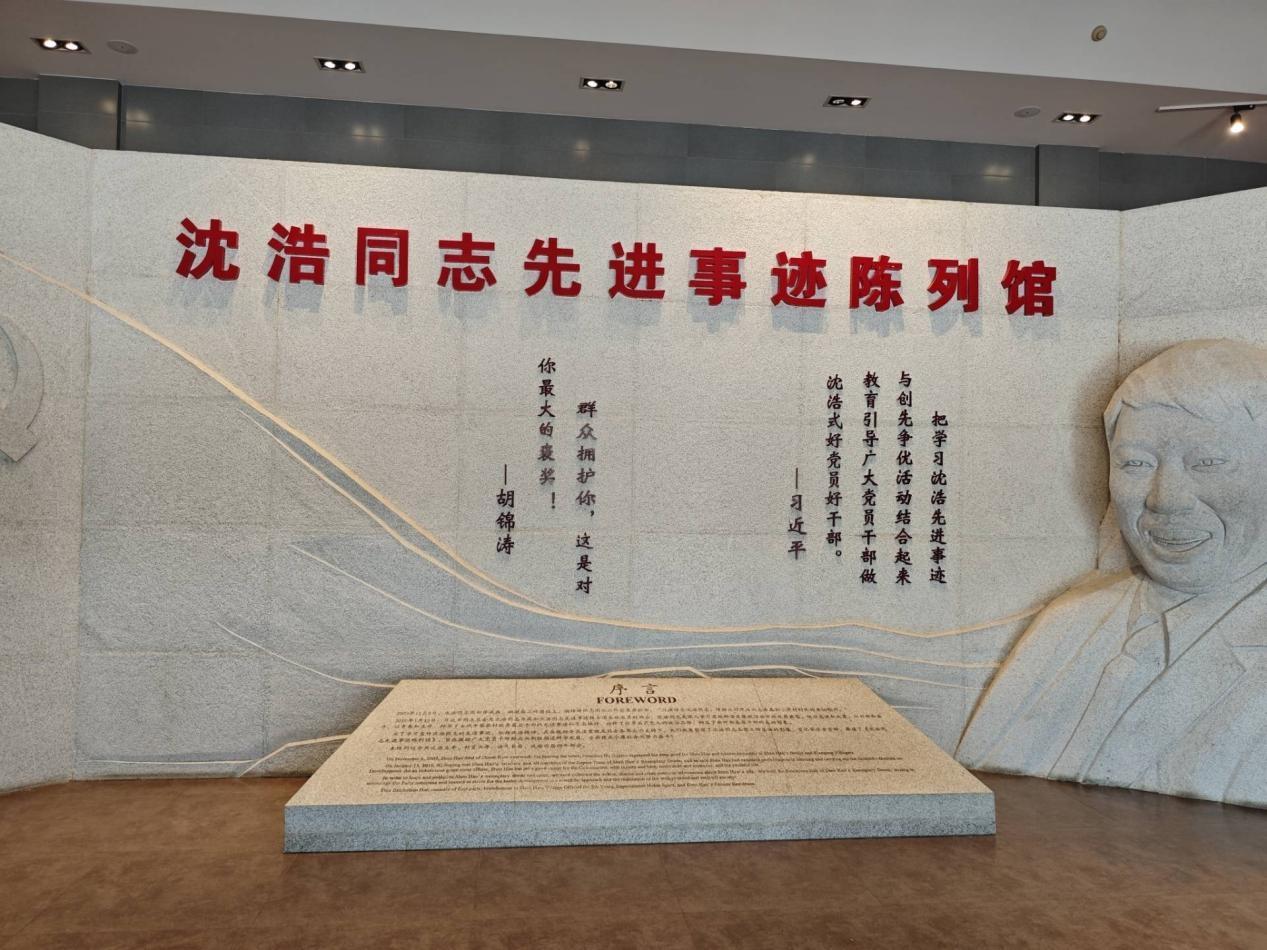

- 走進沈浩故居:在簡樸陳設中觸摸初心

- 沈浩故居位于小崗村沈浩先進事跡陳列館內,內部陳設簡單樸實,保留了沈浩在小崗村任職期間的辦公和生活場景。參觀者可通過實物展品和歷

- 07-16 關注:0

- 云從鷺島來:創(chuàng)意五寨・第三日

- 07-16 關注:0

- 探索小崗村紅色印跡——巢湖學子赴當年農家之旅

- 探索小崗村紅色印跡——巢湖學子赴當年農家之旅

- 07-16 關注:0

- 改革精神永不褪色,發(fā)展腳步永不停歇

- 巢湖學院教師教育學院“尋紅色足跡 憶崢嶸歲月”紅色藝術之旅實踐隊組織成員走進鳳陽縣小崗村——這片承載著中國農村改革偉大歷史的土

- 07-16 關注:0

- 益路童行青年團助力“520愛心暑托班”:筑牢安全防線,守護生命之

- 2025年7月6日,淮陰工學院自動化學院益路童行青年團成員走進520志愿者愛心聯盟,開展了一場別開生面的暑期助學活動。本次活動以“生命

- 07-16 關注:0

- 青春為中國式現代化挺膺擔當——巢院學子“三下鄉(xiāng)”實踐出征儀式

- 青春為中國式現代化挺膺擔當——巢院學子“三下鄉(xiāng)”實踐出征儀式!

- 07-16 關注:0

- 沈浩同志先進事跡陳列館:追尋先輩足跡 銘記小崗精神

- 巢湖學院“尋紅色足跡 憶崢嶸歲月”實踐團走進小崗村沈浩同志先進事跡陳列館,在一件件實物與故事中觸摸一位基層干部的赤子初心。

踏 - 07-16 關注:0