大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

集美大學“影煥閩臺”實踐隊:探尋兩岸文緣,賦能閩臺“好戲”

6月27到6月29日,集美大學“影煥閩臺”實踐隊赴福建省漳州市各文化場所開展暑期“三下鄉”社會調研,通過實地走訪、劇本創作及快閃展演等方式,以青年視角探索兩岸融合發展新模式。

木偶牽線,激活兩岸文化共鳴基因

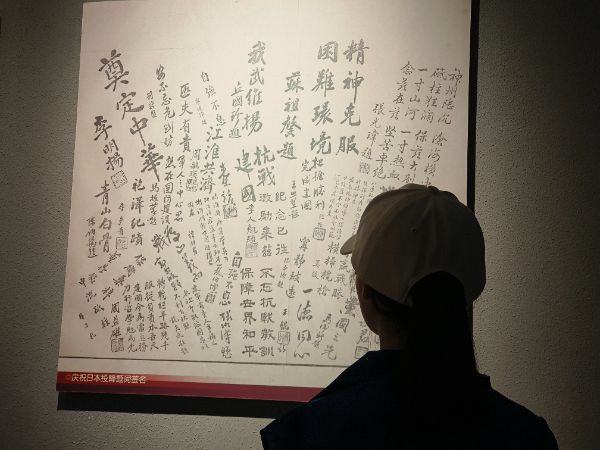

作為兩岸木偶藝術同根同源的實物見證,漳州古城木偶藝術展示館內珍藏的展品生動展現了閩臺兩地一脈相承的藝術審美與文化基因,為實踐隊提供了直觀的調研樣本。在參觀過程中,實踐隊與在館排演的閩南師范大學話劇社負責人陳瑞松教授進行深入交流。

陳瑞松教授祖籍臺灣,長期深耕戲劇創作領域。他懷揣 “以劇為橋,喚起兩岸情感共振” 的初衷,深入發掘閩南“民間信仰”“兩岸家書”背后的閩臺基因共鳴,在此基礎上,他帶領閩南師范大學話劇社開發多項原創劇本,并在漳州地區進行巡演。

如何將閩臺歷史故事戲劇化呈現,一直是陳瑞松教授思考的問題。作為一名在閩臺胞,他懷揣 “以劇為橋,喚起兩岸情感共振” 的初衷,深入發掘閩南“民間信仰”“兩岸家書”背后的閩臺基因共鳴。同時,陳瑞松教授與木偶展示館開展合作,在話劇表演中融入投影、人偶共現等新形式,讓兩岸共同文化記憶演得出新意,傳得出鄉情,留得住來客。

(圖為實踐隊成員采訪陳瑞松副教授 張家婧供圖)

薌劇搭橋,共續閩臺戲曲同源文脈

漳州薌劇與臺灣歌仔戲皆源于漳州錦歌,二者同文同源。實踐隊在關帝文化產業園探訪龍海市芳草薌劇團。在演出后臺,劇團負責人向實踐隊員們詳細介紹了薌劇中服裝設計、劇本角色、人物動作的細節特點。在劇團的指導下,實踐隊現場學習了薌劇中部分基礎的表演動作。

漳州薌劇在為閩臺兩地戲劇愛好者帶來視覺盛宴的同時,也喚起了兩岸民眾的情感共鳴,為進一步深化閩臺社會人文交流、塑造閩臺文化認同提供了優質文化載體。

(圖為實踐隊向劇團負責人學習薌劇表演動作 張家婧供圖)

話劇為媒,加深當代閩臺情感聯結

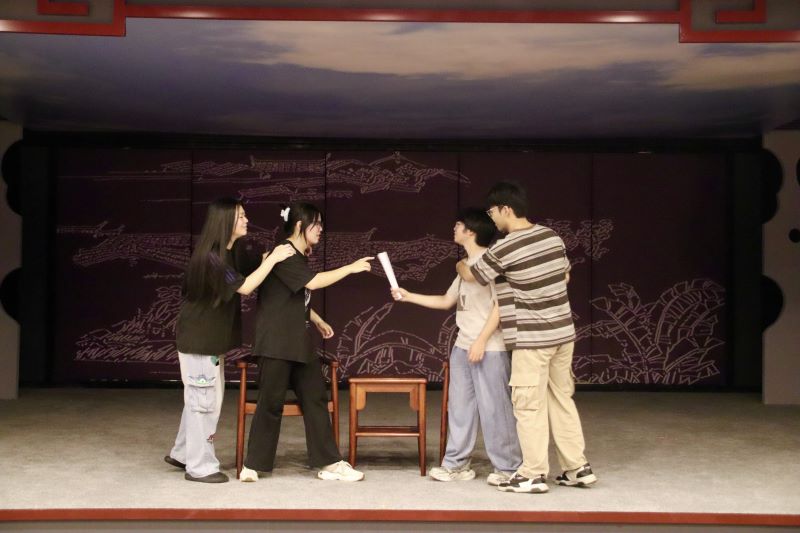

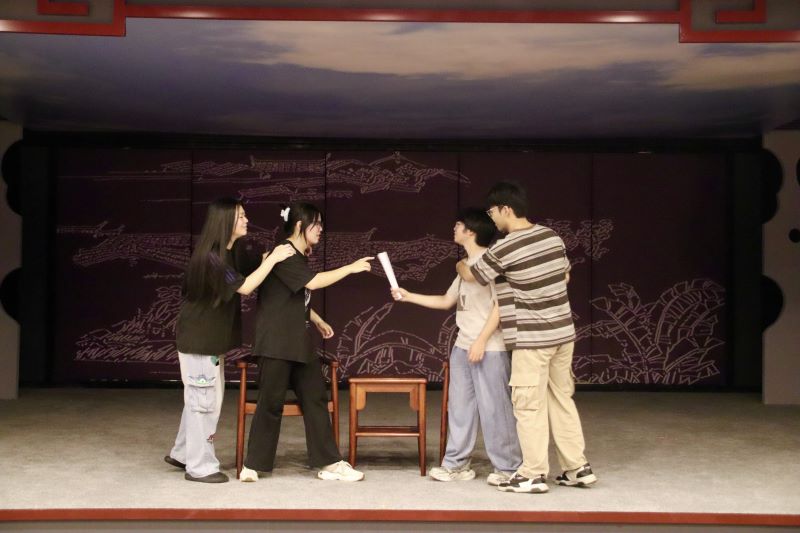

從文化體驗到活態傳承,實踐隊走進東山縣銅陵人民戲院,參觀院內的非遺展區,在豐富的文化遺存中汲取靈感,“就地取材” 選取具有漳臺特色的文化元素,并結合前期實踐調研成果,精心打磨了原創閩臺話劇《薌水歌》。該劇立足閩臺同源的歌仔戲,巧妙融入錦歌、鴿子戲等地方藝術符號,講述了年輕一代在傳播兩岸非遺文化過程中遭遇的挫折與挑戰,生動展現了當代青年為兩岸文化融合貢獻的青春力量。實踐隊還在現場進行了話劇試演,取得戲院工作人員和在場觀眾的一致好評。

(圖為實踐隊隊員試演《薌水歌》劇照 劉陽熠供圖)

集美大學“影煥閩臺”實踐隊始終秉持“兩岸話劇、一脈相承”理念,以青年視角為切入點,探索兩岸文化發展創新路徑。在為期三天的實踐活動中,團隊深入多地參訪調研,深挖歷史文化底蘊,精選典型案例,扎實開展劇本創作。下一步,該團隊將持續推動閩臺話劇展演走進社區、企業、學校,以話劇為媒講好閩臺故事,不斷深化兩岸同胞情感聯結,為促進閩臺文化融合注入青春動能。(通訊員:陳希 戴雨歡 吳婧怡)

木偶牽線,激活兩岸文化共鳴基因

作為兩岸木偶藝術同根同源的實物見證,漳州古城木偶藝術展示館內珍藏的展品生動展現了閩臺兩地一脈相承的藝術審美與文化基因,為實踐隊提供了直觀的調研樣本。在參觀過程中,實踐隊與在館排演的閩南師范大學話劇社負責人陳瑞松教授進行深入交流。

陳瑞松教授祖籍臺灣,長期深耕戲劇創作領域。他懷揣 “以劇為橋,喚起兩岸情感共振” 的初衷,深入發掘閩南“民間信仰”“兩岸家書”背后的閩臺基因共鳴,在此基礎上,他帶領閩南師范大學話劇社開發多項原創劇本,并在漳州地區進行巡演。

如何將閩臺歷史故事戲劇化呈現,一直是陳瑞松教授思考的問題。作為一名在閩臺胞,他懷揣 “以劇為橋,喚起兩岸情感共振” 的初衷,深入發掘閩南“民間信仰”“兩岸家書”背后的閩臺基因共鳴。同時,陳瑞松教授與木偶展示館開展合作,在話劇表演中融入投影、人偶共現等新形式,讓兩岸共同文化記憶演得出新意,傳得出鄉情,留得住來客。

(圖為實踐隊成員采訪陳瑞松副教授 張家婧供圖)

薌劇搭橋,共續閩臺戲曲同源文脈

漳州薌劇與臺灣歌仔戲皆源于漳州錦歌,二者同文同源。實踐隊在關帝文化產業園探訪龍海市芳草薌劇團。在演出后臺,劇團負責人向實踐隊員們詳細介紹了薌劇中服裝設計、劇本角色、人物動作的細節特點。在劇團的指導下,實踐隊現場學習了薌劇中部分基礎的表演動作。

漳州薌劇在為閩臺兩地戲劇愛好者帶來視覺盛宴的同時,也喚起了兩岸民眾的情感共鳴,為進一步深化閩臺社會人文交流、塑造閩臺文化認同提供了優質文化載體。

(圖為實踐隊向劇團負責人學習薌劇表演動作 張家婧供圖)

話劇為媒,加深當代閩臺情感聯結

從文化體驗到活態傳承,實踐隊走進東山縣銅陵人民戲院,參觀院內的非遺展區,在豐富的文化遺存中汲取靈感,“就地取材” 選取具有漳臺特色的文化元素,并結合前期實踐調研成果,精心打磨了原創閩臺話劇《薌水歌》。該劇立足閩臺同源的歌仔戲,巧妙融入錦歌、鴿子戲等地方藝術符號,講述了年輕一代在傳播兩岸非遺文化過程中遭遇的挫折與挑戰,生動展現了當代青年為兩岸文化融合貢獻的青春力量。實踐隊還在現場進行了話劇試演,取得戲院工作人員和在場觀眾的一致好評。

(圖為實踐隊隊員試演《薌水歌》劇照 劉陽熠供圖)

集美大學“影煥閩臺”實踐隊始終秉持“兩岸話劇、一脈相承”理念,以青年視角為切入點,探索兩岸文化發展創新路徑。在為期三天的實踐活動中,團隊深入多地參訪調研,深挖歷史文化底蘊,精選典型案例,扎實開展劇本創作。下一步,該團隊將持續推動閩臺話劇展演走進社區、企業、學校,以話劇為媒講好閩臺故事,不斷深化兩岸同胞情感聯結,為促進閩臺文化融合注入青春動能。(通訊員:陳希 戴雨歡 吳婧怡)

- 作者:陳希 戴雨歡 吳婧怡 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-17 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 一葉一芽采春光,同源異藝品茶香

- 7月17日,濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團走進瑞草園茶葉基地開展采摘實踐。基地尹經理細致指導采摘技巧:“捏緊芽葉基部輕提,保留

- 07-17 關注:0

- 湖南工商大學“望山”青禾服務隊抵達白溪關村 ——“芙蓉學子·鄉

- 7月14日,湖南工商大學“望山”青禾服務隊順利抵達湘西州古丈縣斷龍山鎮白溪關村。這支由16名大學生組成的“芙蓉學子·鄉村振興”服務

- 07-17 關注:0

- 紅育新苗 |“藏藍微光·法潤清禾”實踐團舉行升旗儀式暨紅色主題

- 7月15日,中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微光·法潤青禾”實踐團在河北省保定市順平縣常莊大村明德小學舉行升旗儀式并開展紅色

- 07-17 關注:0

- 紅育新苗 |“藏藍微光·法潤清禾”實踐團舉行升旗儀式暨紅色主題

- 為厚植愛國情懷,傳承紅色基因,7月15日,中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微光·法潤青禾”實踐團在河北省保定市順平縣常莊大村

- 07-17 關注:0

- 法潤花蕾·守護成長 | “藏藍微光·法潤青禾”實踐團婦女兒童權益

- 7月14日下午,中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微光·法潤青禾”實踐團面向保定市順平縣白云鄉常莊大村明德小學二至四年級女生,

- 07-17 關注:0

- 婦女兒童權益保障法治行|中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微

- 月14日,中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微光·法潤青禾”實踐團開展婦女兒童權益保障講座

- 07-17 關注:0

- 藏藍映野,青禾沐風|中央司法警官學院“藏藍微光·法潤青禾”實

- 7月15日,中央司法警官學院青年志愿者協會“藏藍微光·法潤青禾”實踐團深入基層,走進保定市順平縣常莊大村田間地頭,帶領明德小學的

- 07-17 關注:0

- 青春逐夢紅途間,歲月銘記赤子心

- 7月1日至2日,安徽理工大學醫學院“史海拾遺尋蹤隊”赴淮南開展紅色學習活動。

1日上午,隊員參觀大通萬人坑教育館,聽講解、做問 - 07-17 關注:0