廣東科技學院“繪夢鄉野”突擊隊丨三江隊紅色寶庫藏忠魂,赤子精 ​​​​​​&am

廣東科技學院“繪夢鄉野”突擊隊丨三江隊紅色寶庫藏忠魂,赤子精

神耀千秋

藏于民居里的紅色寶庫

在江門新會三江鎮,退伍老兵趙悅勝耗時十六年打造“牛田洋紀念館”,守護歷史記憶。7月13日,廣東科技學院赴江門新會“繪夢鄉野”突擊隊隊員前往紀念館,聆聽趙悅勝講述關于生死、戰友與堅守的故事。隨后,隊員們前往三江鎮退役軍人服務站,深刻感受先輩們的精神力量。

牛田洋的堅守者

趙悅勝,出生于1949年,于1969年入伍,被分配到牛田洋基地的機械隊,主要負責駕駛拖拉機。于1973年退伍,曾在1969年牛田洋抗擊臺風的行動中表現出色。

館納忠魂續丹心

1969年牛田洋臺風海嘯致553人犧牲。爺爺十六年奔波建紀念館,收集2000多張照片傳承“一不怕苦、二不怕死”精神,銘記戰友,傳承紅色基因。

災難中的553名英魂

1969年7月28日,廣東汕頭遭遇罕見的十二級以上臺風海嘯,牛田洋地區災情慘烈。狂風巨浪將3.5米高的大堤削去2米,圍內一片汪洋,駐守此地的解放軍和大學生中553人為保護人民生命安全與國家財產英勇犧牲。

十六年鑄就的尋憶路

為了追憶“牛田洋”精神,懷念戰友,自2005年起,爺爺踏上了一條特殊的“尋憶之路”:他奔波各地聯系老戰友,每年自掏腰包慰問烈士遺屬,還一點點收集戰友的遺物、照片,最終將自家小樓改造成“牛田洋紀念館”。

照片墻里的精神密碼

館內2000多張照片串聯起時光的脈絡:當年的部隊集體照里,青澀的面龐列成整齊的方陣,軍綠色的身影映著牛田洋的稻浪,藏著“一不怕苦、二不怕死”的農墾記憶;一張張當年郵寄的三角戳照片上,模糊的字跡里有對家人的牽掛,更有“保衛國防、堅守崗位”的赤子之心。

爺爺總在照片墻前駐足,輕撫過那些泛黃的影像,深情地說:“希望不要忘記他們,不要忘記他們的精神。”墻上還掛著三江鎮副書記到訪的照片,他總會指著這張照片念叨:“多虧了三江政府的支持,這個紀念館才能一直開下去,讓戰友們的故事傳下去,讓牛田洋精神能一代代傳承。”影鐫丹心

舊影烽煙傳赤心

趙悅勝爺爺帶隊員到退役軍人服務站,共穿舊軍裝、分享老照片與牛田洋往事,講述戰友情、集體魂,深情演唱《牛田洋之歌》,傳承赤子情懷,歌聲中歲月與精神交相輝映。

軍裝舊影映傳承

離開爺爺家,隊員們隨他來到三江鎮退役軍人服務站。爺爺先是書包里取出幾套疊得方方正正的舊軍裝,笑著遞給我們:“來,孩子們,穿上試試,感受下當年的分量。”等我們互相幫忙系好紐扣、理好衣襟,他才拿起屬于自己的那套軍裝,緩緩穿上。

整理袖口的瞬間,老人眼中忽然亮起光,像是被歲月磨洗的勛章重新煥了彩。隊員們紛紛圍上前,和穿軍裝的爺爺站在一起,鏡頭定格時,青年的蓬勃與老兵的厚重交相輝映。合影后,爺爺轉身從抽屜里取出幾本《牛田洋風采》和一張泛黃的老照片,逐一分給隊員們,又拿起筆在書和照片背面認真簽下名字,還題了“傳承”二字,眼神里滿是期許。

血色烽煙憶英魂

接過書和照片,隊員們自然地圍在爺爺身邊,他指尖輕輕劃過一張集體照的邊緣,慢慢打開了話匣子,說起那段浸著生死的往事。“那時候我抱著個鐵桶在水里漂了兩天兩夜,身邊只有一位江西老表戰友,餓極了就分著吞牙膏、抓活鴨生啃,哪還顧得上腥氣?”他的聲音帶著些微顫抖,“四周全是水,怕嗎?餓到極致時早忘了怕,就想著能活著再見戰友們。

可最后,553名解放軍和大學生為了護著國家財產和老百姓,還是沒能回來……”說到這兒,他停了停,有隊員輕聲問是什么撐著他挺過來,爺爺抹了把眼角:“是戰友在耳邊喊的‘撐住’,是‘陣地不能丟’的命令,更是心里那股‘國家的事比命重’的勁兒。

赤子請懷歌歲月

歇了口氣,爺爺抬手指了指中心站里的老物件,話鋒轉向當年的軍營日常,語氣里滿是對軍人底色的珍視:“那時候當兵,講究的是‘擰成一股繩,勁往一處使,功成不必在我’。就說行軍吧,哪怕腳磨出了血泡,只要隊列里起了歌聲,大家就跟著唱,一分鐘128步的節奏踩得穩穩的,再累都覺得渾身是勁——心里裝著集體,就想為國家多扛點擔子。”

說著,他忽然站起身,清了清嗓子:“我給你們唱首歌吧,是我后來寫的《牛田洋之歌》。”旋律起時帶著歲月的沙啞,唱到“祖國大地的牛田洋,你是我們第二故鄉”時,他的聲音忽然哽咽,渾濁的眼里滾下兩行淚來。接著,他又唱了《戰斗在珍寶島上》《我們軍人》,每一句都像從胸腔里擠出來的,帶著沉甸甸的分量。隊員們望著他動情的模樣,也忍不住跟著輕輕哼唱,歌聲在老兵中心的屋子里慢慢漾開,像是在為那段歲月輕輕應和。

永不褪縮的橋梁

離別時,全體隊員與爺爺合影,嚴肅的隊列照里藏著敬意。于卓北指導老師笑著跟爺爺揮手再見,隊員們也紛紛揮手向爺爺道別。爺爺站在門口,向大家敬禮,隨后轉身離開。隊員們揮手的背影漸遠,而爺爺那句“不要忘記”,已刻進每個人心里。趙悅勝爺爺的紀念館,從來不是冰冷的陳列館,而是用生命與思念搭建的橋梁——一頭連著烽火歲月,一頭通向年輕一代的赤子之心。

- 作者:熙紀(刁俊燊) 來源:廣東科技學院赴江門新會“繪夢鄉野”突擊隊

- 發布時間:2025-07-22 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 山西師范大學三下鄉|軍神故事潤童心 熱血歷史壯少年

- 7月19日,一場別開生面的紅色宣講課在山西省呂梁市柳林縣薛村鎮墕哉小學展開。山西師范大學“筑夢暖童心,晉師伴成長”育人暖陽教育幫

- 07-22 關注:0

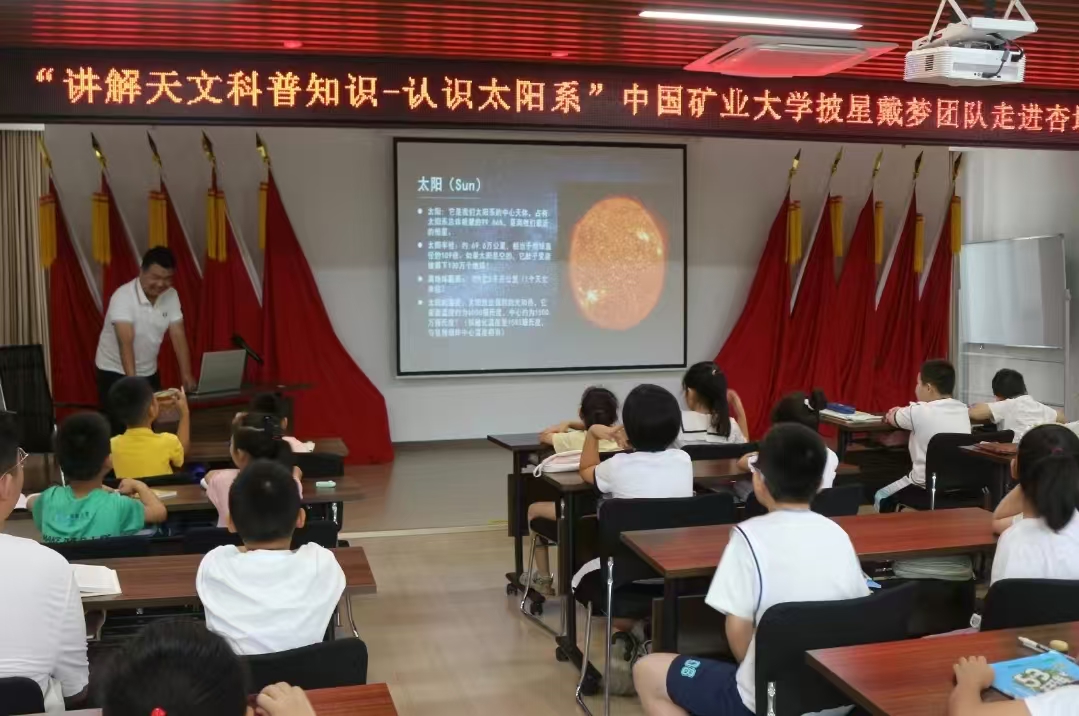

- 為孩子點亮天文夢!“披星戴夢”實踐團進社區科普天文

- 中國礦業大學“披星戴夢”實踐團前往山東曲阜杏壇社區為兒童科普天文知識

- 07-22 關注:0

- 天文啟迪稚趣,實踐點燃星河——中國礦業大學披星戴夢實踐團赴曲

- 07-22 關注:0

- 電能學堂--科普點亮未來,安全守護童年

- 2025 年 7 月 14 日上午,重慶大學電氣科普團組織開展 “電能學堂” 暑期社會實踐志愿服務活動,在鳳凰花苑社區及萬科金色悅城社區同步

- 07-22 關注:0

- 匠心傳承,非遺新韻——南工程學子南京門東非遺博物館實踐記

- 在掐絲琺瑯制作區,細如發絲的金線在素胚上蜿蜒成型,五彩礦砂經過精心調配,被逐層填入圖案。

- 07-22 關注:11

- 桂林理工大學“問水平陸,青力青為”綠色發展倡導團調研靈山縣桂

- 07-22 關注:0

- 【智繪云旅,心聆旅意】淮北師大三下鄉調研團走進六安社區、校園

- 07-22 關注:0

- 科普添趣味 作業暖童心——河圖之“Mg”實踐團黃家鋪社區微生態賦

- 2025年7月22日,河圖之“Mg”暑期社會實踐團在黃家鋪社區開展活動,不僅帶來《塑料背后的“石油密碼”》《果香電能,與LED的爛漫邂逅》

- 07-22 關注:0