不要把書(shū)法作為主業(yè)

文/張濟(jì)海

引言:書(shū)法的本源定位

書(shū)法,作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的重要載體,其本源定位并非獨(dú)立的藝術(shù)門(mén)類,而是學(xué)問(wèn)的副業(yè)。古人將書(shū)法歸為“小學(xué)”范疇,與文字學(xué)、音韻學(xué)相并列,是士人治學(xué)修身的基礎(chǔ)技能。許慎在《說(shuō)文解字》中強(qiáng)調(diào)“蓋文字者,經(jīng)藝之本,王政之始”,書(shū)法作為文字書(shū)寫(xiě)的規(guī)范與藝術(shù)表達(dá),始終依附于經(jīng)學(xué)、史學(xué)等學(xué)問(wèn)體系。這種定位決定了書(shū)法的價(jià)值在于輔助學(xué)問(wèn)傳承與人格修養(yǎng),而非獨(dú)立存在的職業(yè)形態(tài)。

當(dāng)代社會(huì)對(duì)書(shū)法的“放大”現(xiàn)象卻日益顯著:各類書(shū)法協(xié)會(huì)層級(jí)分明,“專業(yè)書(shū)法家”成為職業(yè)標(biāo)簽,高等教育中書(shū)法碩士、博士學(xué)位的設(shè)立更將其推向?qū)W科化極致。這種過(guò)度專業(yè)化的傾向,使書(shū)法逐漸脫離文化根基,淪為技術(shù)展演與名利角逐的工具,陷入“丟魂落魄”的困境。本文旨在回歸書(shū)法的本源定位,探討其作為“副業(yè)”的文化邏輯,并提出糾偏路徑。

一、“小學(xué)”傳統(tǒng):書(shū)法作為學(xué)問(wèn)的附庸

(一)古人對(duì)書(shū)法的功能認(rèn)知

在中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)體系中,“小學(xué)”是治學(xué)的入門(mén)功夫。《漢書(shū)·藝文志》將“小學(xué)”定義為“教國(guó)子先以六書(shū)”,即通過(guò)文字書(shū)寫(xiě)訓(xùn)練培養(yǎng)學(xué)子的治學(xué)能力。唐代韓愈在《進(jìn)學(xué)解》中提出“業(yè)精于勤,荒于嬉”,其“業(yè)”涵蓋經(jīng)史子集,書(shū)法僅是記錄與傳播學(xué)問(wèn)的手段。蘇軾更明確指出:“退筆成山未足珍,讀書(shū)萬(wàn)卷始通神”,強(qiáng)調(diào)學(xué)識(shí)修養(yǎng)對(duì)書(shū)法境界的決定性作用。

古代士人雖重視書(shū)法,卻鮮有以書(shū)法為終身職業(yè)者。王羲之官至右軍將軍,其書(shū)法成就源于政務(wù)之余的修養(yǎng);顏真卿以忠烈聞名,《祭侄文稿》的價(jià)值更在于其承載的家國(guó)情懷;董其昌身為明末文壇領(lǐng)袖,書(shū)法是其“讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路”的自然流露。書(shū)法在他們的人生中,始終是學(xué)問(wèn)與人格的外在顯現(xiàn)。

(二)“副業(yè)”定位的文化邏輯

書(shū)法作為“副業(yè)”的定位,蘊(yùn)含著中國(guó)傳統(tǒng)文化的深層智慧。其一,“文以載道”的價(jià)值觀決定了書(shū)法必須依附于“道”,即儒家倫理與天地自然之理。脫離“道”的支撐,書(shū)法便成為無(wú)本之木。其二,“技進(jìn)于道”的修行觀要求書(shū)法技法的提升必須以學(xué)識(shí)積累為前提,正如黃庭堅(jiān)所言:“學(xué)書(shū)要須胸中有道義,又廣之以圣哲之學(xué),書(shū)乃可貴。”其三,“修身齊家”的實(shí)踐觀將書(shū)法視為涵養(yǎng)心性的工具,通過(guò)日復(fù)一日的臨池訓(xùn)練,達(dá)到“靜則明,明則通”的境界。

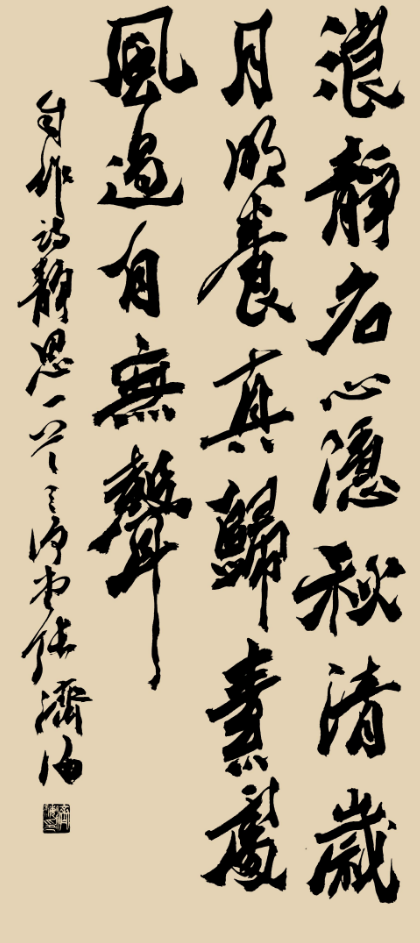

這種邏輯下,書(shū)法的最高境界是“書(shū)如其人”“天人書(shū)合一”,即通過(guò)筆墨線條展現(xiàn)書(shū)寫(xiě)者的學(xué)識(shí)、品格與精神境界。若將書(shū)法視為主業(yè),則會(huì)導(dǎo)致“重技輕道”,陷入技法的炫技與形式的模仿,失去文化內(nèi)涵。

二、當(dāng)代書(shū)法的異化:從“副業(yè)”到“主業(yè)”的迷失

(一)專業(yè)化體系的建構(gòu)與弊端

20世紀(jì)以來(lái),書(shū)法逐漸從傳統(tǒng)學(xué)問(wèn)體系中剝離,形成獨(dú)立的專業(yè)領(lǐng)域。1981年中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)成立,標(biāo)志著書(shū)法進(jìn)入組織化、職業(yè)化階段;1993年首都師范大學(xué)設(shè)立書(shū)法碩士點(diǎn),2003年中國(guó)美術(shù)學(xué)院設(shè)立書(shū)法博士點(diǎn),將書(shū)法納入高等教育學(xué)科體系。這些舉措雖推動(dòng)了書(shū)法的普及,卻也催生了一系列問(wèn)題:

- 職業(yè)書(shū)法家群體的出現(xiàn),使書(shū)法成為謀生手段。為追求市場(chǎng)價(jià)值,不少書(shū)家刻意標(biāo)新立異,形成丑書(shū)、怪書(shū)等亂象,背離了傳統(tǒng)審美。

- 協(xié)會(huì)體制下的等級(jí)化運(yùn)作,導(dǎo)致書(shū)法成為權(quán)力尋租的工具。各類展覽、評(píng)獎(jiǎng)中,人脈關(guān)系往往凌駕于藝術(shù)水準(zhǔn)之上,形成“圈子文化”。

- 高等教育的專業(yè)化培養(yǎng),過(guò)度強(qiáng)調(diào)技法訓(xùn)練與理論建構(gòu),忽視了經(jīng)史子集的通識(shí)教育。學(xué)生畢業(yè)后雖掌握扎實(shí)的筆墨技巧,卻缺乏文化底蘊(yùn),作品淪為“無(wú)根之木”。

(二)文化之魂的失落

書(shū)法的“魂”,在于其承載的文化精神與人格力量。當(dāng)代書(shū)法的異化,本質(zhì)是“魂”的失落:

從文化層面看,書(shū)法與傳統(tǒng)學(xué)問(wèn)的割裂,使其失去了思想內(nèi)涵。古代書(shū)論強(qiáng)調(diào)“書(shū)肇于自然”“同自然之妙有”,書(shū)法是對(duì)天地萬(wàn)物的觀照與表達(dá);而今的書(shū)法創(chuàng)作多停留于形式模仿,鮮有對(duì)哲學(xué)、美學(xué)的深層思考。

從人格層面看,書(shū)法與修身實(shí)踐的脫離,使其失去了道德支撐。傳統(tǒng)書(shū)家以“游于藝”為準(zhǔn)則,將書(shū)法作為涵養(yǎng)品德的途徑;而今不少書(shū)家沉迷于名利場(chǎng),作品中充斥著浮躁之氣,與“寧?kù)o致遠(yuǎn)”的傳統(tǒng)精神背道而馳。

這種“失魂”狀態(tài),使書(shū)法淪為“孤魂野鬼”——既無(wú)文化根基,又無(wú)精神依托,僅在技術(shù)與市場(chǎng)的夾縫中茍存。

三、糾偏路徑:以德識(shí)技并重召回書(shū)法之魂

(一)重塑“德識(shí)為先,技法為后”的培養(yǎng)體系

書(shū)法的糾偏,首先需回歸“以德識(shí)帶技藝”的傳統(tǒng)。在教育層面,應(yīng)改革當(dāng)前書(shū)法專業(yè)的課程設(shè)置:減少技法訓(xùn)練課時(shí),增加經(jīng)史子集、哲學(xué)、美學(xué)等通識(shí)課程;要求學(xué)生臨摹經(jīng)典時(shí),不僅研習(xí)筆墨技巧,更要探究作品背后的歷史語(yǔ)境與作者心境。如臨摹《蘭亭序》,需結(jié)合東晉玄學(xué)思潮與王羲之的人生經(jīng)歷,方能體會(huì)“天朗氣清,惠風(fēng)和暢”的精神境界。

在社會(huì)層面,應(yīng)淡化“專業(yè)書(shū)法家”的職業(yè)標(biāo)簽,鼓勵(lì)學(xué)者、文人參與書(shū)法創(chuàng)作。錢(qián)鐘書(shū)先生雖不以書(shū)法聞名,但其手稿筆墨雅致、氣韻貫通,正是學(xué)識(shí)修養(yǎng)的自然流露。唯有當(dāng)書(shū)法回歸文人的“余事”,才能擺脫功利化束縛。

(二)重構(gòu)以文化修養(yǎng)為核心的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前書(shū)法界的評(píng)價(jià)體系過(guò)度側(cè)重技法與形式,需建立以文化修養(yǎng)為核心的新標(biāo)準(zhǔn):

- 在展覽與評(píng)獎(jiǎng)中,增加對(duì)作者學(xué)識(shí)背景的考察,將讀書(shū)筆記、學(xué)術(shù)著作納入評(píng)審范圍,避免“唯技法論”。

- 推動(dòng)書(shū)法與其他文化領(lǐng)域的融合,如書(shū)法與詩(shī)詞創(chuàng)作結(jié)合、與傳統(tǒng)服飾設(shè)計(jì)結(jié)合,使書(shū)法回歸生活場(chǎng)景,成為文化傳播的載體。

- 倡導(dǎo)“慢書(shū)法”理念,反對(duì)速成式的技法訓(xùn)練,鼓勵(lì)書(shū)家通過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)問(wèn)積累與心性修養(yǎng)提升作品境界。正如林散之所言:“搞書(shū)法,要多讀書(shū),多行路,多涵養(yǎng)德性,筆墨自然會(huì)高。”

(三)回歸“游于藝”的精神傳統(tǒng)

孔子提出“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”,將“藝”視為修身的輔助手段。書(shū)法的最高境界,是“游于藝”的自在狀態(tài)——不刻意追求技巧,不執(zhí)著于名利,以筆墨為媒介表達(dá)對(duì)道的體悟,達(dá)到“天人書(shū)合一”。

要實(shí)現(xiàn)這一回歸,需從個(gè)體與社會(huì)兩個(gè)層面發(fā)力:個(gè)體層面,書(shū)家應(yīng)減少應(yīng)酬性創(chuàng)作,多進(jìn)行讀書(shū)、游歷等“充電”活動(dòng),在生活中汲取靈感;社會(huì)層面,應(yīng)降低書(shū)法的商業(yè)屬性,通過(guò)設(shè)立公益性書(shū)法講堂、社區(qū)書(shū)吧等形式,讓書(shū)法成為大眾修身養(yǎng)性的工具,而非少數(shù)人逐利的手段。

結(jié)語(yǔ):讓書(shū)法回歸應(yīng)有的位置

書(shū)法作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的瑰寶,其真正的價(jià)值不在于成為獨(dú)立的“主業(yè)”,而在于作為學(xué)問(wèn)與人格的“副業(yè)”,持續(xù)滋養(yǎng)民族的精神世界。從“小學(xué)”傳統(tǒng)到當(dāng)代異化,書(shū)法的浮沉啟示我們:脫離文化與做人根基的藝術(shù)終將失去生命力。

召回書(shū)法之魂,并非否定技法的重要性,而是強(qiáng)調(diào)德識(shí)對(duì)技法的引領(lǐng)作用;并非反對(duì)書(shū)法的專業(yè)化,而是反對(duì)將其從文化母體中剝離。唯有讓書(shū)法回歸“學(xué)問(wèn)副業(yè)”的本位,在德識(shí)技的平衡中前行,才能使其在當(dāng)代社會(huì)煥發(fā)新的生機(jī),真正實(shí)現(xiàn)“文以載道,書(shū)以煥采”的永恒價(jià)值。

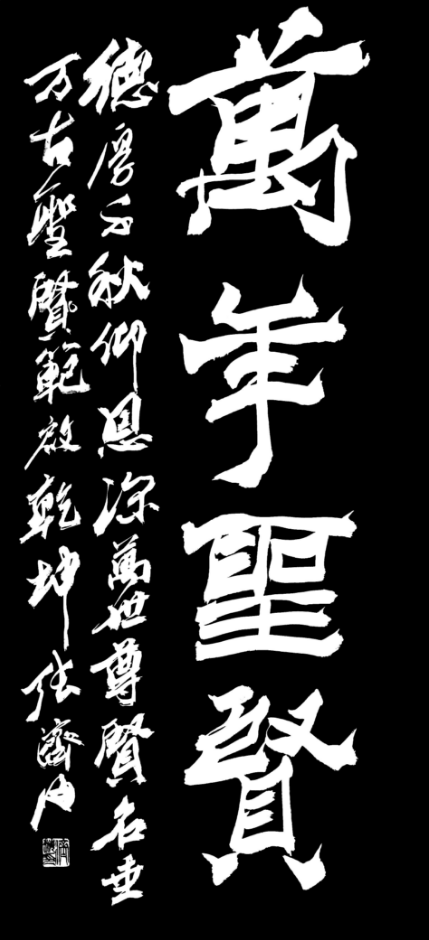

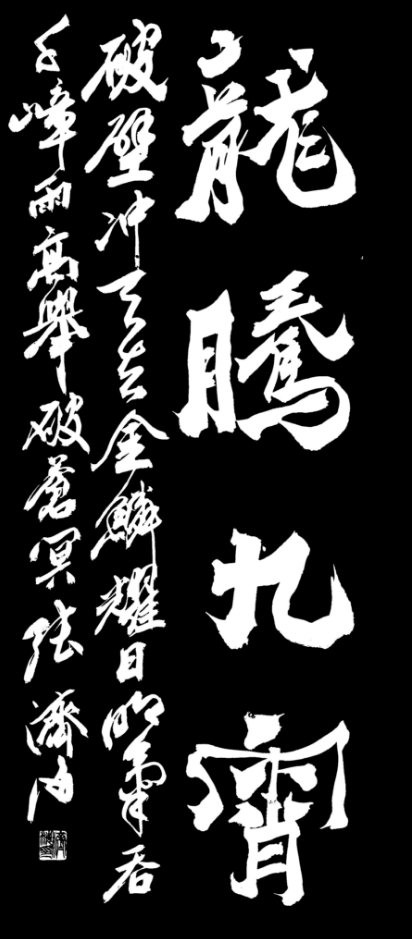

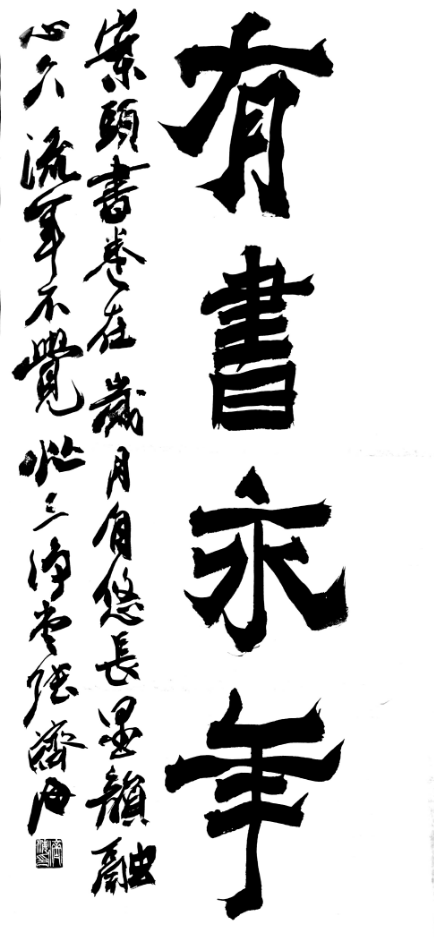

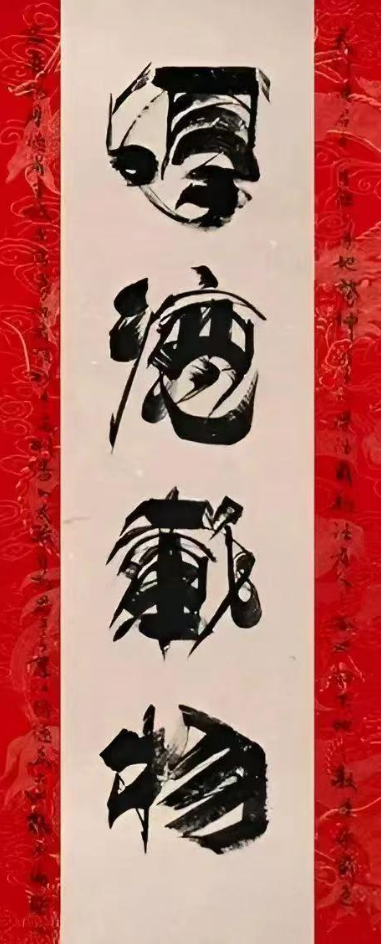

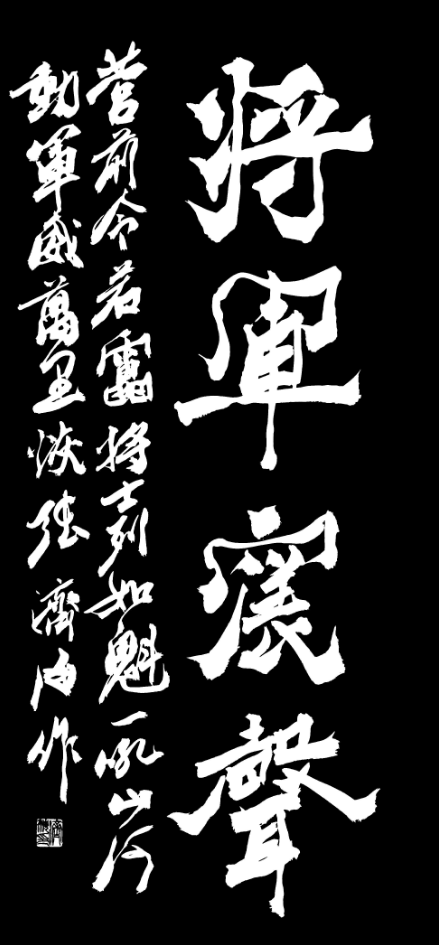

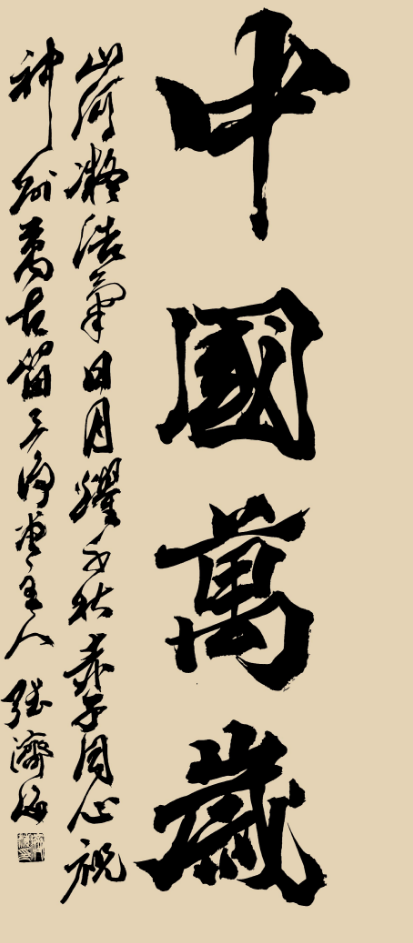

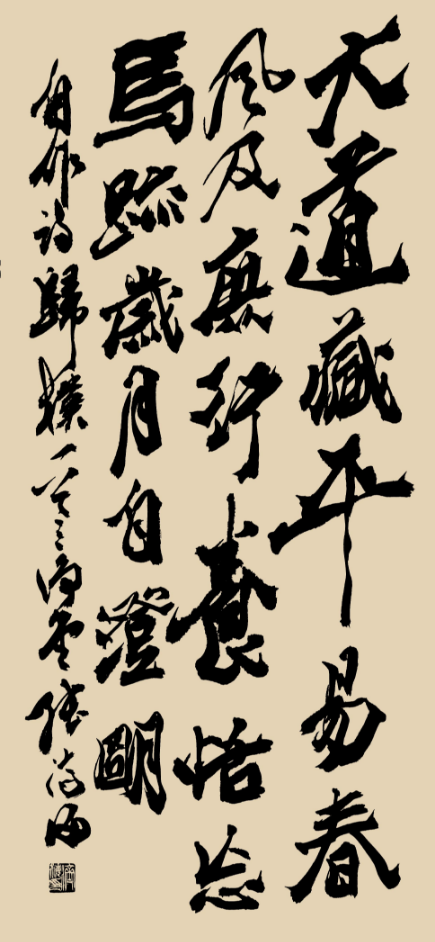

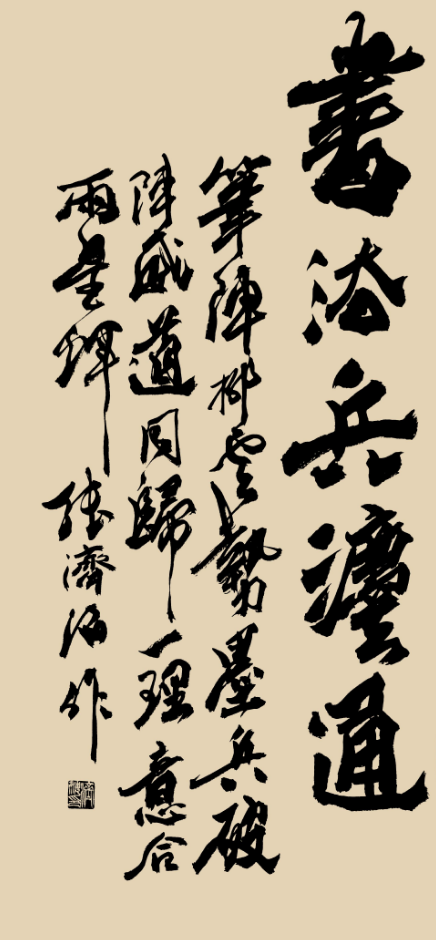

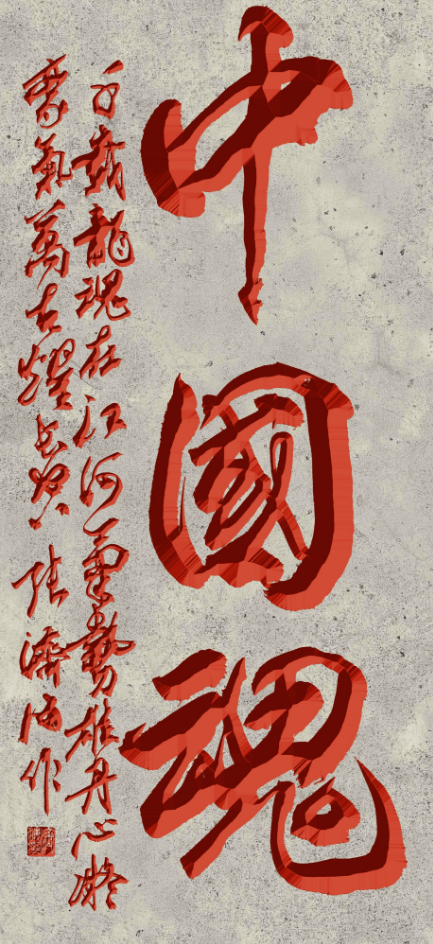

(作者系著名軍旅書(shū)法家,自創(chuàng)“爨八體”書(shū)法而譽(yù)名)

- 作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來(lái)源:大學(xué)生新聞網(wǎng)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-07-19 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 不要把書(shū)法作為主業(yè)

- 07-19 關(guān)注:0

- 破除高校就業(yè)造假“迷霧”,共同守護(hù)畢業(yè)生“職業(yè)”未來(lái)

- 06-02 關(guān)注:18

- 百萬(wàn)網(wǎng)民參與軍訓(xùn)服選擇:數(shù)字狂歡背后的權(quán)益失衡反思

- 06-02 關(guān)注:43

- 780元抱樹(shù)療愈:別讓“治愈”淪為“智商稅”收割套路

- 05-29 關(guān)注:40

- 四年同窗好友

- 輕聲細(xì)語(yǔ)纏綿了時(shí)光,輕彈淺唱黯淡了流年。那些明滅相隨的離合悲歡,都在這一季里化作一紙?jiān)茻煛?/li>

- 05-22 關(guān)注:10

- 四年

- 因?yàn)槟阏f(shuō)過(guò):”丫頭,我等你四年“,所以我一直傻傻的期待,從未改變。

- 05-22 關(guān)注:13

- 感受自然

- 懶惰的自己終于起了個(gè)早,發(fā)現(xiàn)六七點(diǎn)的清晨空氣如此清新,在這炎炎夏日里,還能有比這更清爽更愜意的氣息嗎?

- 05-22 關(guān)注:11

- 穿越盛唐,這些唐詩(shī)大家你都認(rèn)識(shí)嗎?

- 談起唐朝,我們就會(huì)想起唐詩(shī)。捧一本《唐詩(shī)三百首》,映著窗前明月穿越盛唐,我們是幸運(yùn)的。唐朝是繼隋朝之后的大一統(tǒng)王朝,一共經(jīng)歷二

- 05-15 關(guān)注:10

-

回頂部大學(xué)生新聞網(wǎng)©版權(quán)所有