大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

會計學院:“布染丹青,巧手生花”暑期實踐團隊推進扎染非遺進社區

(通訊員:戴靜 賀奕誠 張潤姝)2025年7月9日,南京財經大學會計學院“布染丹青,妙手生花”暑期社會實踐團隊來到南京市江寧區鶴嶺社區,為社區暑托班的孩子們帶來了一場別開生面的非遺扎染體驗活動。本次活動聚焦“非遺進社區”,以動手實踐為主線,讓孩子們在趣味互動中親近傳統工藝,激發文化興趣,推動非遺傳承在基層落地開花。當天共有30余位暑托班小朋友參與其中,現場氛圍熱烈,童趣盎然。

精心籌備:從材料到內容,一絲不茍

為確保活動順利開展,團隊早在活動前便投入大量準備工作。負責人龐冉與社區取得聯系,確認活動主題“扎染遇童心,非遺潤社區”,制定了“講解—體驗—展示”三步流程,社區方面積極配合,協調時間、場地與配套物資,保障活動順利落地。

在材料準備方面,考慮到安全與環保,團隊專門采購了植物型環保染料(如板藍根提取液)、純棉布料、一次性手套、塑料桌布、橡皮筋、雪糕棍等扎染必備工具,并針對兒童使用特點進行了篩選與測試。與此同時,隊員們查閱了大量關于扎染的文獻和視頻教程,整理出一套適合孩子理解的PPT課件和趣味問答內容,涵蓋扎染歷史、小知識以及傳統紋樣含義。活動前一日,團隊還進行了多輪材料試用與流程演練,優化教學節奏,提前預設常見問題應對策略。

活動現場:童心與藍染碰撞,創意一觸即發

活動當天,孩子們一走進教室就被桌上五顏六色的材料吸引住了目光。活動以一場扎染知識小課堂開場,龐冉用生動形象的語言搭配圖文PPT,為大家介紹了扎染的起源、發展和應用。“你知道藍色染料是怎么做出來的嗎?”“扎染布上的圖案是誰畫上去的?”在有獎問答環節,孩子們紛紛舉手搶答,現場氣氛活躍。

緊接著進入實操階段,團隊成員迅速進入指導角色,幫助孩子們從折布、捆扎到染色一步步完成作品。劉文姝在一旁手把手地教孩子如何折疊出太陽花圖案,劉睿揚則示范如何將布料卷成圓團再用橡皮筋固定,講解“越緊越清晰”的小技巧。孩子們積極發揮想象力,有的追求對稱幾何,有的隨性團成一團“開盲盒”,也有孩子嘗試把雪糕棍夾進布料中,制作獨特紋理。

當染料一滴滴灑落、暈染時,孩子們的眼睛都亮了:藍色漸變在布料上慢慢鋪開,像是畫出了星空、海浪、花瓣。作品晾干后,大家陸續解開橡皮筋——驚喜時刻來了!布面上呈現出各種獨一無二的圖案,藍白之間的變化仿佛有魔法加持,小朋友們歡呼雀躍,紛紛向身邊伙伴展示自己的“藝術品”。

童趣扎染:非遺不再“遙遠”,文化就在身邊

在一個小時的扎染時間里,小朋友們體驗了從原料到成品的完整流程,也真正感受到傳統技藝的魅力。“我以為染布很難,沒想到這么好玩!”“我想回家也試試,能不能給我一塊布?”——不少孩子在活動結束后仍意猶未盡,圍著大學生哥哥姐姐不停提問。

社區暑托班老師表示,此次活動不僅讓孩子們度過了充實有趣的假期時光,也在無形中提升了他們的審美與動手能力,讓非遺文化真正“活”起來、親近起來。活動過程中,大學生團隊用專業知識與耐心陪伴為孩子們帶來了正向、溫暖的文化啟蒙,也收獲了寶貴的實踐經驗。

展望未來:以青春之手,續寫非遺之美

通過此次暑期實踐活動,“布染丹青,妙手生花”團隊不僅向社區兒童傳播了非遺扎染技藝,更探索出“非遺+兒童+社區”融合路徑,為傳統文化走進基層提供了有益示范。團隊表示,未來將繼續拓展服務區域,推出“非遺進校園”“非遺進家庭”等延伸項目,開發更貼合不同年齡段的互動體驗課程,以青春熱情持續為文化傳承注入活力。

扎染不僅是一門技藝,更是一種溫柔的文化表達方式。它將一塊普通白布變成藝術品,也將傳統的魅力悄然種進孩子們的童年回憶里。

精心籌備:從材料到內容,一絲不茍

為確保活動順利開展,團隊早在活動前便投入大量準備工作。負責人龐冉與社區取得聯系,確認活動主題“扎染遇童心,非遺潤社區”,制定了“講解—體驗—展示”三步流程,社區方面積極配合,協調時間、場地與配套物資,保障活動順利落地。

在材料準備方面,考慮到安全與環保,團隊專門采購了植物型環保染料(如板藍根提取液)、純棉布料、一次性手套、塑料桌布、橡皮筋、雪糕棍等扎染必備工具,并針對兒童使用特點進行了篩選與測試。與此同時,隊員們查閱了大量關于扎染的文獻和視頻教程,整理出一套適合孩子理解的PPT課件和趣味問答內容,涵蓋扎染歷史、小知識以及傳統紋樣含義。活動前一日,團隊還進行了多輪材料試用與流程演練,優化教學節奏,提前預設常見問題應對策略。

活動現場:童心與藍染碰撞,創意一觸即發

圖1:團隊成員進行PPT講解嚴軍供圖

活動當天,孩子們一走進教室就被桌上五顏六色的材料吸引住了目光。活動以一場扎染知識小課堂開場,龐冉用生動形象的語言搭配圖文PPT,為大家介紹了扎染的起源、發展和應用。“你知道藍色染料是怎么做出來的嗎?”“扎染布上的圖案是誰畫上去的?”在有獎問答環節,孩子們紛紛舉手搶答,現場氣氛活躍。

緊接著進入實操階段,團隊成員迅速進入指導角色,幫助孩子們從折布、捆扎到染色一步步完成作品。劉文姝在一旁手把手地教孩子如何折疊出太陽花圖案,劉睿揚則示范如何將布料卷成圓團再用橡皮筋固定,講解“越緊越清晰”的小技巧。孩子們積極發揮想象力,有的追求對稱幾何,有的隨性團成一團“開盲盒”,也有孩子嘗試把雪糕棍夾進布料中,制作獨特紋理。

圖2:團隊成員指導孩子們創作嚴軍供圖

當染料一滴滴灑落、暈染時,孩子們的眼睛都亮了:藍色漸變在布料上慢慢鋪開,像是畫出了星空、海浪、花瓣。作品晾干后,大家陸續解開橡皮筋——驚喜時刻來了!布面上呈現出各種獨一無二的圖案,藍白之間的變化仿佛有魔法加持,小朋友們歡呼雀躍,紛紛向身邊伙伴展示自己的“藝術品”。

圖3:孩子們展示自己的扎染作品嚴軍供圖

童趣扎染:非遺不再“遙遠”,文化就在身邊

在一個小時的扎染時間里,小朋友們體驗了從原料到成品的完整流程,也真正感受到傳統技藝的魅力。“我以為染布很難,沒想到這么好玩!”“我想回家也試試,能不能給我一塊布?”——不少孩子在活動結束后仍意猶未盡,圍著大學生哥哥姐姐不停提問。

社區暑托班老師表示,此次活動不僅讓孩子們度過了充實有趣的假期時光,也在無形中提升了他們的審美與動手能力,讓非遺文化真正“活”起來、親近起來。活動過程中,大學生團隊用專業知識與耐心陪伴為孩子們帶來了正向、溫暖的文化啟蒙,也收獲了寶貴的實踐經驗。

展望未來:以青春之手,續寫非遺之美

圖4:“布染丹青,妙手生花”團隊與孩子們合影嚴軍供圖

通過此次暑期實踐活動,“布染丹青,妙手生花”團隊不僅向社區兒童傳播了非遺扎染技藝,更探索出“非遺+兒童+社區”融合路徑,為傳統文化走進基層提供了有益示范。團隊表示,未來將繼續拓展服務區域,推出“非遺進校園”“非遺進家庭”等延伸項目,開發更貼合不同年齡段的互動體驗課程,以青春熱情持續為文化傳承注入活力。

扎染不僅是一門技藝,更是一種溫柔的文化表達方式。它將一塊普通白布變成藝術品,也將傳統的魅力悄然種進孩子們的童年回憶里。

- 來源:戴靜 賀奕誠 張潤姝

- 發布時間:2025-07-31 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 回信指引西部行·匠心熔鑄邊疆情——中國石油大學(北京)克拉瑪

- 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區“回信指引西部行·匠心熔鑄邊疆情”實踐團成員深入新疆自貿試驗區、各地機關、龍頭企業、中小微企業

- 07-31 關注:0

- 會計學院:“布染丹青,巧手生花”暑期實踐團隊推進扎染非遺進社

- 2025年7月9日,南京財經大學會計學院“布染丹青,妙手生花”暑期社會實踐團隊來到南京市江寧區鶴嶺社區,為社區暑托班的孩子們帶來了一

- 07-31 關注:7

- 南京師范大學“紅途探趣”黨史教育宣講團開展暑期實踐活動,傳承

- 為傳承紅色基因,厚植愛國情懷,2025年7月12日至19日,南京師范大學“紅途探趣”黨史教育宣講團開展了一系列暑期實踐活動,通過研學參

- 07-31 關注:17

- 入戶訪談連家校 政策宣傳架心橋——武漢鐵院“信之助”師生精準資

- 07-30 關注:3

- 探尋紅色記憶傳承革命精神

- 作為一名大學生,這個暑假,我給自己安排了一場特殊的實踐活動——以“探尋紅色足跡,感悟初心使命”為主題,在這座被評為國家一級博物

- 07-30 關注:11

- 青春扎根基層:西大學子調研基層就業,校友擔當傳薪火

- 6月30日至7月19日,“西圃為家,學子耘基”畢業生基層就業調研團于線上線下開展調研,線下深入甘肅省白銀市白銀區、平川區、陜西省西安

- 07-29 關注:27

- 從義診到宣教,廈門大學醫學院“仁心逐光”實踐團用仁心傳遞醫者

- 7月14日至20日,廈門大學醫學院“仁心逐光”社會實踐團前往防城港市峒中鎮、華石鎮、那梭鎮、江平鎮開展鄉村振興健康義診醫療服務活動

- 07-28 關注:27

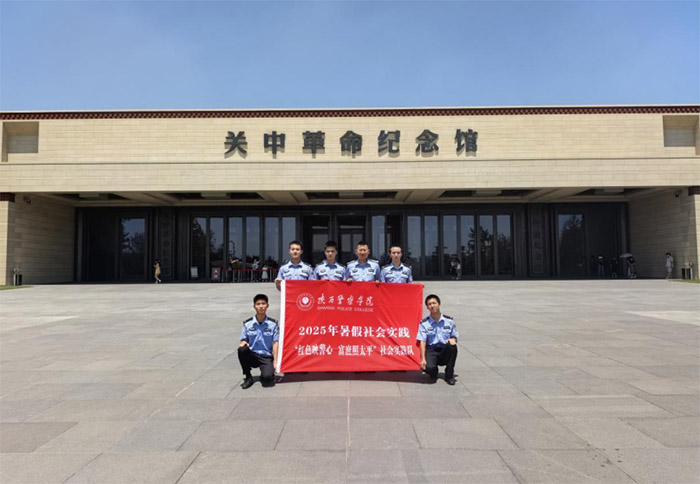

- “紅色映警心 富庶照太平”陜西警察學院社會實踐隊赴關中革命紀念

- 2025年7月27日“紅色映警心富庶照太平",陜西警察學院社會實踐隊走進富平縣關中革命紀念館,通過沉浸式學習,開啟了一場穿越時空的紅

- 07-28 關注:11