大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

華南師范大學“向客之音”突擊隊 將客家“老”故事唱出“新”旋律

2025年7月17日,華南師范大學音樂學院“向客之音”突擊隊赴廣東省汕尾市陸河縣河田鎮陸河實驗學校(高砂校區)開展廣東大學生志愿服務“百千萬工程”專項行動。突擊隊以“書寫青年砥礪華章,賡續優秀客家文化”為宗旨,扎根廣東省汕尾市陸河縣的美育教育,帶領當地的學生,走向鄉村大舞臺,共同唱響“客家音樂”的新時代樂章。

廣東省汕尾市陸河縣是華南師范大學的“百千萬工程”的重要實踐地之一。突擊隊在帶小學生走上舞臺的過程中,用客家歌曲搭建起文化傳承的橋梁,從課堂上的耐心教學到舞臺上的自信演唱,客家文化的種子在孩子們心中生根發芽,悠揚的歌聲里,是認同的回歸、是傳統的延續、更是文化的蓬勃傳播。

一、深入當地:“老”文化急需“新”血液

課堂之上,“向客之音”突擊隊隊員播放融合現代元素的客家音樂《Hakka客家》,笑著提問:“這幾首歌,知道源自哪里嗎?”學生們面面相覷,沒人想到這些動感節奏竟脫胎于古老的客家山歌。排練客家歌曲時,一位同學一直待在角落,嘴巴緊閉。彭同學支支吾吾地說:“老師,我不會用客家話唱這個……要不我還是不上了吧!”孩子們對客家音樂的陌生,恰似一道無形的隔閡,既顯露出對本土文化的疏離,也映照出傳統音韻在年輕一代中傳承的微弱現狀。

圖為隊員了解學生講客家話的情況。王藝霏 供圖

客家文化是中國漢族重要的民系文化之一,由客家人在漫長遷徙與定居過程中形成,融合了中原文化與南方原住民文化特質,包含獨特的語言、民俗、藝術、建筑等,是中華文化多樣性的重要組成部分。廣東省汕尾市陸河縣立縣于1988年,是中國最年輕的客家縣,又是榕江和螺河水系發源地,具有獨特的客家風情和客家文化,被譽為“客俗桃源”。然而,當前客家文化的傳播面臨諸多挑戰:年輕一代對客家話、傳統山歌等文化符號的熟悉度降低,部分人認為其“老派”而缺乏親近感;現代流行文化的沖擊下,客家傳統藝術的傳承土壤逐漸萎縮,不少富有特色的民俗、技藝面臨后繼乏人的困境;加之系統化傳播渠道不足,導致客家文化在年輕群體中出現認知斷層,其獨特價值未能被充分感知與認同。

二、美育教育:“小”課室藏著“大”夢想

基于此,“向客之音”突擊隊隊員們一句句教唱客家童謠。手把手糾正客家話發音,將傳統山歌改編成合唱曲目反復排練。白板上不時寫下“月光光,秀才郎”等客家諺語,

黑板旁貼著客家山歌的簡譜手稿,隊員們用“你一言我一語”的互動教學,讓孩子們在逐字逐句的模仿中慢慢走近客家文化。

在“向客之音”突擊隊的課堂里,曾經對客家話羞于開口的學生,漸漸能跟著節奏哼唱客家小調;原本覺得客家文化“老土”的孩子,開始主動用剛學會的客家話和隊員們打招呼,

一起排練客家歌曲《Hakka客家》從陌生到熟悉的轉變,正讓沉睡的本土記憶慢慢蘇醒。

圖為陸河縣團委葉晴子書記、汕尾市教育局副局長雷聰聰來到排練現場。鐘曼祺 供圖

圖為隊長曾麗敏帶領小朋友排練客家歌曲。鐘曼祺 供圖

突擊隊指導老師郭小剛不辭辛苦來此,指導隊員小朋友們排練《Hakka客家》。陸河縣團委葉晴子書記、汕尾市教育局副局長雷聰聰也來到排練現場,表達對隊員們和小朋友們排練效果的贊許。三、青春舞臺:“老”故事化作“新”旋律

“我第一次站在這么大的舞臺,好激動!”在開始之前彭同學激動地和隊員講。舞臺之上,“向客之音”突擊隊帶領學生站上鄉鎮大舞臺,齊聲唱響《若思念便思念》。“月光光,秀才郎”的熟悉歌詞從孩子們口中傳出,稚嫩卻清亮的歌聲里,藏著對“客家根脈”的悄然共鳴,也讓文化歸屬感在旋律中慢慢扎根。

在“向客之音”突擊隊的帶領下,學生們從課堂學唱到舞臺綻放,一句“若思念便思念”唱透了對本土文化的親,曾經的疏離正化為深深的認同。

圖為曾麗敏和小朋友們合唱《若思念便思念》。郭瀅瀅 供圖

前奏響起,隊員們輕聲引導,孩子們跟著節奏,用清脆童聲唱響《Hakka客家》:“天下客家,天下為家,有日頭個地方就會有涯客家人。”一字一句,從最初的羞澀生疏,到后來的自信大方,孩子們在歌聲里感受著客家先輩萬里遷徙、自強不息的精神,從“客家人,桑梓情,五湖四海客家音。”中,體會到客家文化獨特的韻味。

圖為曾麗敏和陳奕靖帶領小朋友們合唱《Hakka客家》。譚雨琦 供圖

這場舞臺表演,是文化的傳遞,更是心靈的觸動。學生們在《Hakka客家》的歌聲中,對客家文化的歸屬感愈發強烈,讓客家文化在鄉鎮舞臺上熠熠生輝,傳承延續。演出結束后,彭同學表示她會繼續學習客家文化,不僅明年突擊隊再來的時候可以唱給突擊隊員們聽,而且她也想唱給更多之前像她一樣不熟悉客家文化的同學們聽。夏風如歌,繁星為譜。向客之音突擊隊正以教育為指揮棒,在鄉野間排練一場關于成長與希望的不朽交響。

(通訊員:鐘曼祺 王藝霏 譚雨琦 郭瀅瀅 曾麗敏 陳奕靖 張舒逸 莊茵茵)

- 作者:華南師范大學音樂學院“向客之音”突擊隊 來源:華南師范大學音樂學院“向客之音”突擊隊

- 發布時間:2025-07-23 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 華南師范大學“向客之音”突擊隊 將客家“老”故事唱出“新”旋律

- 2025年7月17日,華南師范大學音樂學院“向客之音”突擊隊赴廣東省汕尾市陸河縣河田鎮陸河實驗學校(高砂校區)開展廣東大學生志愿服務

- 07-23 關注:0

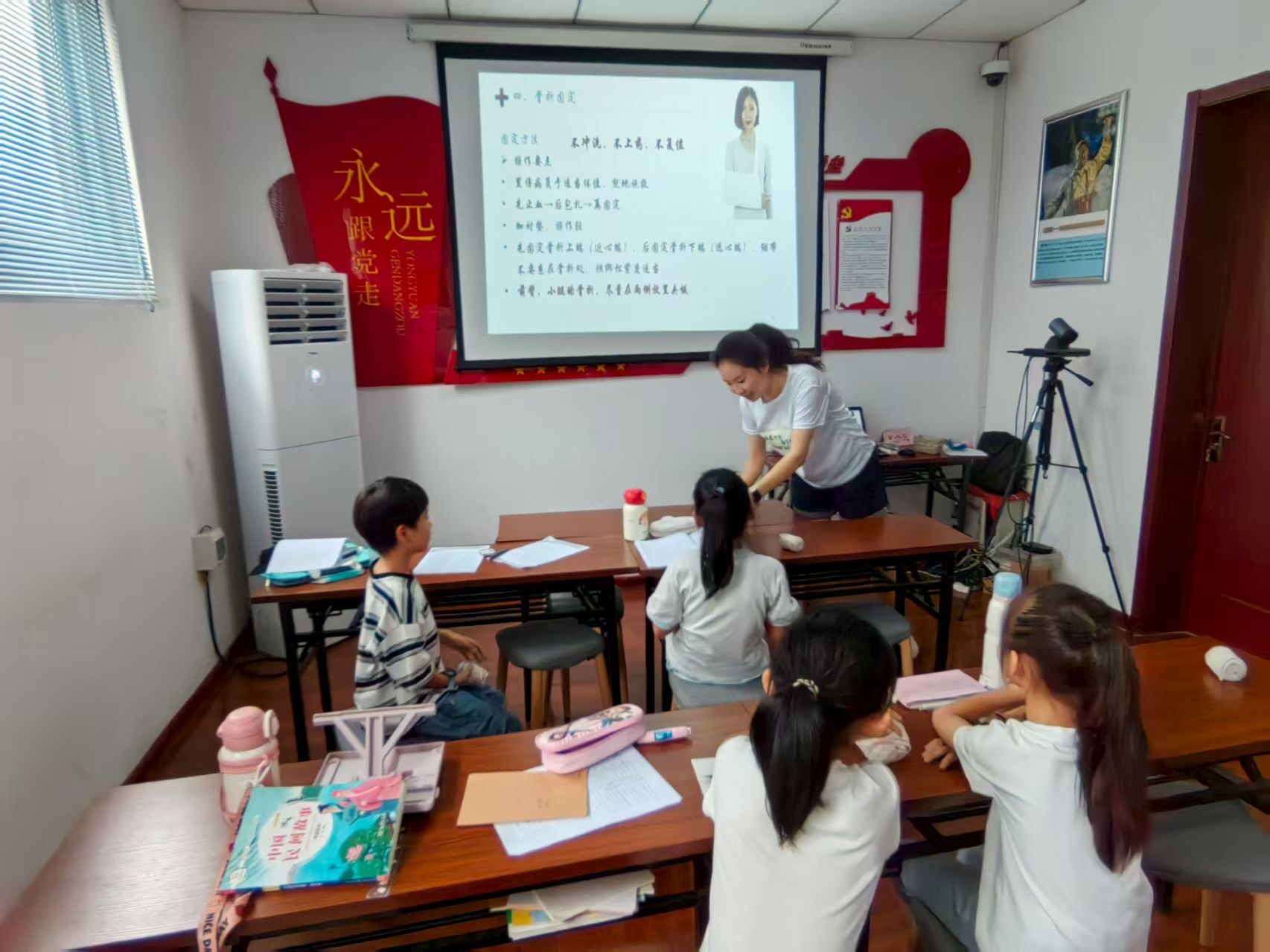

- 防溺水智慧潤社區 安全意識沁童心——筑夢小魚實踐團開展防溺水公

- 7月22日,山東理工大學"筑夢小魚"實踐團走進杜堂社區103號,以“珍愛生命,謹防溺水”之名,為社區孩童獻上一場別開生面的防溺水公益

- 07-23 關注:3

- 走訪慰問送關懷 真情相伴護成長 ——山東理工大學來陶開展“小魚

- 為深入了解鄉村留守兒童的生活和學習狀況,進一步關愛他們的心理健康,7月21日,山東理工大學筑夢小魚社會實踐團在定陶區仿山鎮開展留

- 07-23 關注:1

- 紅色革命精神走進湘大社區

- 07-23 關注:11

- 福建商學院:泰寧非遺蚯蚓燈,點亮紅途新光

- 07-23 關注:11

- 從云端到實地:AI改變杭州的城市脈搏

- 近日,浙江財經大學公共管理學院赴杭州“探索AI賦能百業,解碼智慧創新成就”實踐服務團一行,走進中國電信浙江分公司、杭州技術轉移轉

- 07-23 關注:16

- 中南大學“星火計劃”攀枝花組扎根基層實踐,賡續紅色血脈

- 07-23 關注:2

- 山東大學南丁格爾篤學尚行社會實踐隊于濟南市歷城區新園社區開展

- 2025年7月23日,山東大學篤學尚行社會實踐隊的欒佳慧同學在濟南市歷城區新園社區活動室內開展了一場專為社區少年兒童量身打造的創傷救

- 07-23 關注:4