大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

觸摸三千年不熄的爐火!淮師大學子銅陵博物館研學青銅文明

2025年7月15日 銅陵博物館

晨光中,淮北師范大學“百年百圖展黨史”實踐團的12名成員站在銅陵博物館菱形青銅幕墻下。這座以春秋龍耳鳥紋鑒為原型、用3000㎡青銅板拼裝的建筑,墻體紋路在陽光下流淌著金屬光澤。“青銅不僅是文物,更是活著的歷史。”隊長周姐觸摸著冰涼的銅板感嘆。

商代饕餮紋爵(高18cm):獰厲獸目與雷紋交織,范鑄殘留的0.2mm披縫揭示分范工藝;

西周提梁卣(帶蓋高35cm):蓋內銘文“乍父丁寶尊彝”,印證銅陵作為周代銅料供應地的地位;

戰國菱形紋銅劍:劍格錯金工藝誤差僅0.5mm,隊員用微距鏡頭捕捉到刃部淬火痕跡。

“看這面東漢神獸鏡,”隊員王哲指向展柜,“鏡鈕旁的‘長宜子孫’銘文,說明它曾是家族傳承的信物,也證明漢代銅陵銅鏡鑄造的巔峰技藝。”

AR復活鑄造流程

掃描戰國銅鼎觸發程序:陶土制模→陰干刻紋→焙燒成范→澆注銅液(動態模擬1100℃銅液流動);

3D打印補全殘缺

對漢代銅弩機殘件進行CT掃描,用光固化樹脂打印缺失的望山(瞄準器),還原150米射程機制;

短視頻引爆傳播

發布《銅陵青銅十二時辰》,用分鏡對比文物與礦山實景(如西周銅斧VS金牛洞礦坑),單日播放量破12萬次。

✅ 社區紋飾工坊

在銅官區陽光社區,孩童用3D打印的鳳鳥紋模具拓印帆布袋,解讀“鳳鳴岐山”的祥瑞寓意;

✅ 校園數字禮包

向淮北三小捐贈50套AR文物卡牌(掃描即現三維模型),學生據此設計的“未來青銅器”獲省科創賽一等獎;

✅ 鄉村技藝傳承

聯合天門鎮中學開設銅箔鏨刻課,學生用0.3mm銅片鏨刻商代夔龍紋書簽,非遺訂單增收8000元。

未來計劃

團隊將與博物館共建 “紋飾基因庫” ,矢量化解構300件文物紋樣,開發中小學STEAM課程。

晨光中,淮北師范大學“百年百圖展黨史”實踐團的12名成員站在銅陵博物館菱形青銅幕墻下。這座以春秋龍耳鳥紋鑒為原型、用3000㎡青銅板拼裝的建筑,墻體紋路在陽光下流淌著金屬光澤。“青銅不僅是文物,更是活著的歷史。”隊長周姐觸摸著冰涼的銅板感嘆。

深度研學:紋飾里的文明密碼

在“吉金鑒古”展廳,商周禮器陣列如時空長廊:商代饕餮紋爵(高18cm):獰厲獸目與雷紋交織,范鑄殘留的0.2mm披縫揭示分范工藝;

西周提梁卣(帶蓋高35cm):蓋內銘文“乍父丁寶尊彝”,印證銅陵作為周代銅料供應地的地位;

戰國菱形紋銅劍:劍格錯金工藝誤差僅0.5mm,隊員用微距鏡頭捕捉到刃部淬火痕跡。

“看這面東漢神獸鏡,”隊員王哲指向展柜,“鏡鈕旁的‘長宜子孫’銘文,說明它曾是家族傳承的信物,也證明漢代銅陵銅鏡鑄造的巔峰技藝。”

技術破譯:讓千年技藝重生

數字展廳里,團隊用科技破解古老工藝:AR復活鑄造流程

掃描戰國銅鼎觸發程序:陶土制模→陰干刻紋→焙燒成范→澆注銅液(動態模擬1100℃銅液流動);

3D打印補全殘缺

對漢代銅弩機殘件進行CT掃描,用光固化樹脂打印缺失的望山(瞄準器),還原150米射程機制;

短視頻引爆傳播

發布《銅陵青銅十二時辰》,用分鏡對比文物與礦山實景(如西周銅斧VS金牛洞礦坑),單日播放量破12萬次。

薪火行動:從學術到惠民

研學成果正落地為文化服務:✅ 社區紋飾工坊

在銅官區陽光社區,孩童用3D打印的鳳鳥紋模具拓印帆布袋,解讀“鳳鳴岐山”的祥瑞寓意;

✅ 校園數字禮包

向淮北三小捐贈50套AR文物卡牌(掃描即現三維模型),學生據此設計的“未來青銅器”獲省科創賽一等獎;

✅ 鄉村技藝傳承

聯合天門鎮中學開設銅箔鏨刻課,學生用0.3mm銅片鏨刻商代夔龍紋書簽,非遺訂單增收8000元。

未來計劃

團隊將與博物館共建 “紋飾基因庫” ,矢量化解構300件文物紋樣,開發中小學STEAM課程。

- 作者:周子翔 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-28 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 青禾筑夢,植愈時光//藍曬遇童真,愛與歡樂行

- 2025年7月13日,“青禾筑夢,植愈時光”三下鄉團隊走進福利院,為孩子們帶來了一堂別開生面的藍曬藝術課,用陽光和創意為孩子們的生活

- 07-28 關注:1

- 翻土除塵,傳遞關愛|“青禾筑夢,植愈時光”實踐團隊開展衛生清潔

- 7月12日,塔里木大學“青禾筑夢,植愈時光”實踐團隊走進阿拉爾盛世華齡康養中心,開展環境清潔服務,為老人們打造整潔雅致的生活空間

- 07-28 關注:1

- 青禾踏鄉土,植愈暖人心|“青禾筑夢,植愈時光”實踐團隊出征儀式

- 7月5日上午,以“青禾踏鄉土,植愈暖人心”為實踐主題的“青禾筑夢,植愈時光”實踐團隊在綜合樓階教四舉行出征儀式。

- 07-28 關注:1

- 觸摸三千年不熄的爐火!淮師大學子銅陵博物館研學青銅文明

- 淮北師范大學“百年百圖展黨史”實踐團的12名成員站在銅陵博物館菱形青銅幕墻下。這座以春秋龍耳鳥紋鑒為原型、用3000㎡青銅板拼裝的建

- 07-28 關注:0

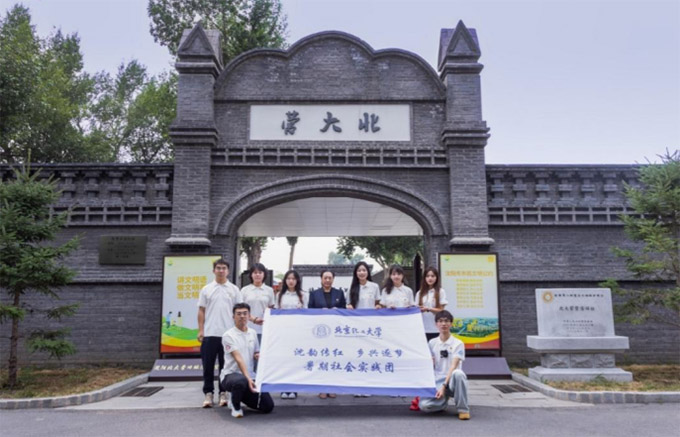

- 北化學子赴北大營遺址開展愛國主義教育活動

- 2025年7月19日14時,北京化工大學“沈韻傳紅鄉興逐夢”實踐團師生走進沈陽北大營遺址,開展愛國主義教育實踐活動。

- 07-28 關注:17

- 跨越88載的青春接力:西安科技大學實踐團重走延安路,解碼信仰密

- 7月12日,西安科技大學馬克思主義學院與安全學院聯合組建的“薪火紅言、篤行報國”實踐團,從西安八路軍辦事處啟程,踏上“再去延安”

- 07-28 關注:22

- 能源筑基,新質先行——“薪火紅言、篤行報國”實踐團走進可可蓋

- 近日,西安科技大學馬克思主義學院“薪火紅言、篤行報國”赴陜北煤炭資源型城市產業轉型調研團到達榆林,前往陜西延長石油榆林可可蓋煤

- 07-28 關注:23

- 共燃火把情,支教意更濃

- 07-28 關注:3