大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

青春力量助海島共富 洞頭漁村轉型現新貌 ——浙江工商職業技術學院“漁你同行”小分隊暑期實踐紀實

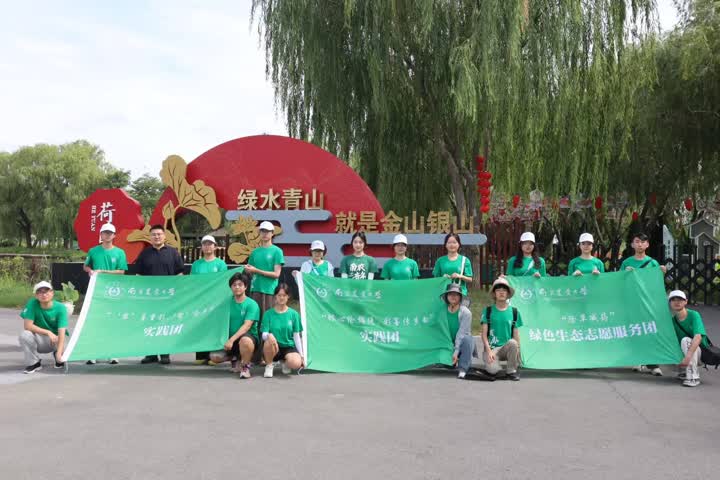

七月的溫州洞頭,碧波環抱的海島綴滿漁帆,咸腥的海風里藏著漁村對“新出路”的期盼。7月14日至20日,浙江工商職業技術學院“漁你同行”暑期社會實踐小分隊踏浪而來,以“青春賦能漁村轉型,專業助力海島共富”為主題,用七天時間扎根海島、深入漁村,在問卷中摸清轉型脈絡,在訪談中傾聽漁民心聲,在課堂上傳授實用技能,在非遺中挖掘共富潛力,為洞頭漁村的轉型之路注入青春活力。

入戶調研:找準漁村轉型“癥結”

“您覺得村里的老房子改成民宿,能吸引游客嗎?”“如果減少捕魚、轉向海產品加工,您最擔心什么?”7月15日清晨,“漁你同行”小分隊隊員們分成幾組,帶著設計好的問卷走進漁村。從曬著海鮮的院落,到停滿漁船的碼頭,隊員們與漁民圍坐閑談,把“轉型”的大話題拆成一個個具體問題。

一天下來,隊員們的電腦屏幕鋪滿了訪談記錄,字里行間是漁民們最真實的心聲:轉型開養老院的周奶奶說“最大困難是啥也不懂”;老漁民呂叔叔直言“怕學不會新技術,不知該轉啥”。這些帶著海味的回答,讓團隊清晰了方向——漁村轉型不能“一刀切”,得找到“守得住傳統、接得住時代”的共生路徑。

漁民深談:讀懂轉型“愁與盼”

漁民深談:讀懂轉型“愁與盼”

“過去幾年收成差,出去一趟累夠嗆,魚卻沒多少。”7月16日,東沙漁村的漁民林叔叔望著返港的漁船,話語里滿是無奈。當天,團隊聚焦“漁民視角下的轉型”,走訪了眾多漁民,既有堅守漁場的老把式,也有嘗試“漁旅結合”的新探索者。

開民宿的呂叔叔坦言“洞頭搞旅游,我們多份收入,家人都支持”;而45歲的王大姐卻顧慮重重:“沒文化沒技能,改做旅游萬一賠了,全家喝西北風?”一上午的訪談,隊員們的筆記本記滿了“擔憂”與“向往”:怕風險、缺技能、盼支持,這正是漁村轉型最需破解的“攔路虎”。

技能授課:為轉型添“新動能”

“手機怎么拍海鮮更誘人?”“剪輯軟件的轉場特效咋用?”7月19日,“城市島嶼”會議廳里坐滿漁民,一場“手機拍攝剪輯”技能課熱鬧開講。小分隊成員發揮傳播和影視專業優勢,從“運鏡讓漁船畫面更生動”,到“剪輯軟件基礎操作”,再到“用短視頻講好漁村故事”,內容全是漁民“用得上的干貨”。

漁民林叔叔邊聽邊練,筆記本上記滿“手機小太陽用法”“自然光拍攝技巧”:“我家海鮮總愁賣,今天總算摸到拍視頻的門道了!”課后,年輕漁民圍著隊員追問“怎么加字幕”“有沒有進階課”,原本1小時的答疑延長了半個多小時。漁民們緊盯屏幕、反復練習的認真勁兒,讓隊員們看到了漁村通過新媒體打開增收路的新可能。

非遺挖掘:點亮共富“文化燈”

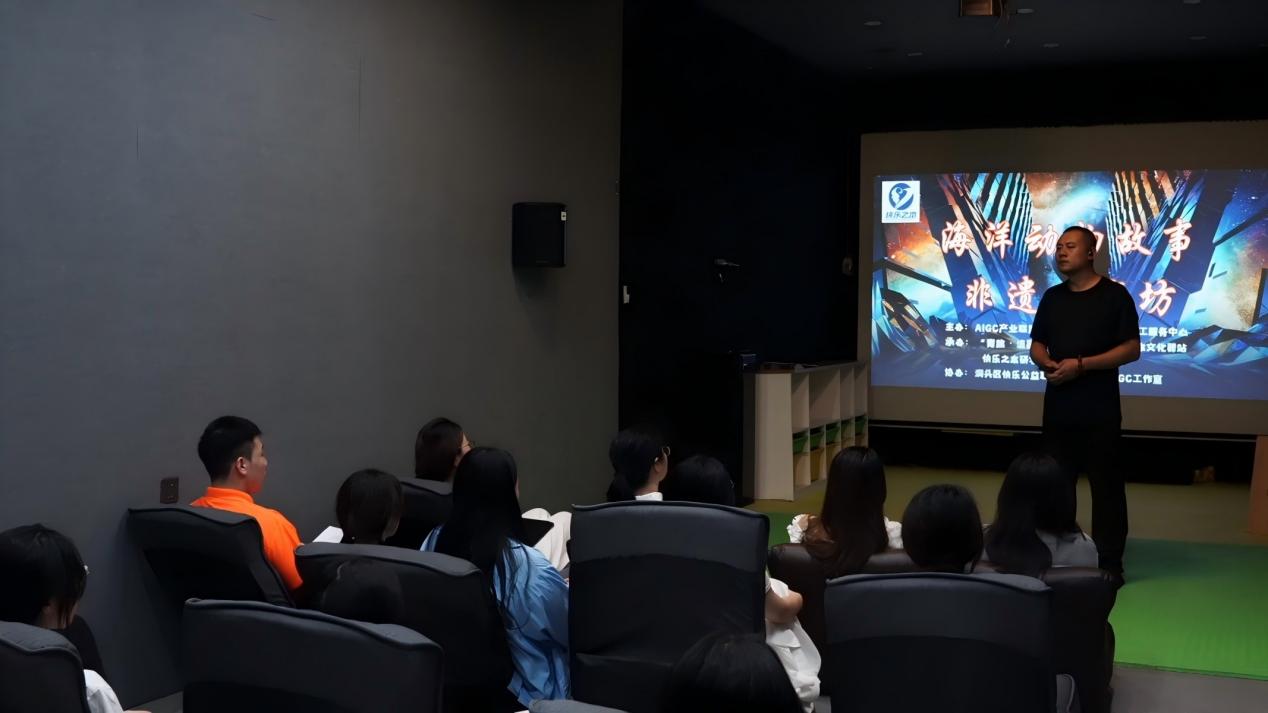

“海洋動物故事是什么?”在溫州國際青年旅舍,隊員們聽旅舍老板林加帥講《章魚學功》,才知道這是國家級非物質文化遺產。他們還跟著林老板做水燈,感受指尖粗糙與燈紙細膩的碰撞。后續的非遺體驗中,隊員們向傳承人學做海陶、制魚燈,在傳統技藝里找轉型的“文化密碼”。

海陶藝術館負責人陳思玫說:“我們和周邊村子、殘聯合作,提供材料讓他們制作,銷售后分成。”魚燈傳承人李老師則創新用扭扭棒做骨架,“降低難度,讓更多人能體驗”。隊員們用鏡頭記錄非遺魅力,通過短視頻擴大知名度,努力讓老手藝成為吸引游客的“新招牌”,讓漁民從“文化傳承者”變成“文化受益者”。

七天里,“漁你同行”小分隊的足跡遍布洞頭7個漁村,用青春力量為漁村轉型添磚加瓦。這場實踐,讓漁民多了技能底氣,讓海島看到傳統與現代共生的可能——當老漁民拿起手機講漁村故事,當非遺手藝成了新招牌,轉型便從抽象概念變成了可觸摸的生計。海島洞頭共富的輪廓也愈發清晰:守得住“漁”的根,接得住時代的潮,共富圖景正從漁民的手與眼里,慢慢生長。

入戶調研:找準漁村轉型“癥結”

“您覺得村里的老房子改成民宿,能吸引游客嗎?”“如果減少捕魚、轉向海產品加工,您最擔心什么?”7月15日清晨,“漁你同行”小分隊隊員們分成幾組,帶著設計好的問卷走進漁村。從曬著海鮮的院落,到停滿漁船的碼頭,隊員們與漁民圍坐閑談,把“轉型”的大話題拆成一個個具體問題。

一天下來,隊員們的電腦屏幕鋪滿了訪談記錄,字里行間是漁民們最真實的心聲:轉型開養老院的周奶奶說“最大困難是啥也不懂”;老漁民呂叔叔直言“怕學不會新技術,不知該轉啥”。這些帶著海味的回答,讓團隊清晰了方向——漁村轉型不能“一刀切”,得找到“守得住傳統、接得住時代”的共生路徑。

“過去幾年收成差,出去一趟累夠嗆,魚卻沒多少。”7月16日,東沙漁村的漁民林叔叔望著返港的漁船,話語里滿是無奈。當天,團隊聚焦“漁民視角下的轉型”,走訪了眾多漁民,既有堅守漁場的老把式,也有嘗試“漁旅結合”的新探索者。

開民宿的呂叔叔坦言“洞頭搞旅游,我們多份收入,家人都支持”;而45歲的王大姐卻顧慮重重:“沒文化沒技能,改做旅游萬一賠了,全家喝西北風?”一上午的訪談,隊員們的筆記本記滿了“擔憂”與“向往”:怕風險、缺技能、盼支持,這正是漁村轉型最需破解的“攔路虎”。

技能授課:為轉型添“新動能”

“手機怎么拍海鮮更誘人?”“剪輯軟件的轉場特效咋用?”7月19日,“城市島嶼”會議廳里坐滿漁民,一場“手機拍攝剪輯”技能課熱鬧開講。小分隊成員發揮傳播和影視專業優勢,從“運鏡讓漁船畫面更生動”,到“剪輯軟件基礎操作”,再到“用短視頻講好漁村故事”,內容全是漁民“用得上的干貨”。

漁民林叔叔邊聽邊練,筆記本上記滿“手機小太陽用法”“自然光拍攝技巧”:“我家海鮮總愁賣,今天總算摸到拍視頻的門道了!”課后,年輕漁民圍著隊員追問“怎么加字幕”“有沒有進階課”,原本1小時的答疑延長了半個多小時。漁民們緊盯屏幕、反復練習的認真勁兒,讓隊員們看到了漁村通過新媒體打開增收路的新可能。

非遺挖掘:點亮共富“文化燈”

“海洋動物故事是什么?”在溫州國際青年旅舍,隊員們聽旅舍老板林加帥講《章魚學功》,才知道這是國家級非物質文化遺產。他們還跟著林老板做水燈,感受指尖粗糙與燈紙細膩的碰撞。后續的非遺體驗中,隊員們向傳承人學做海陶、制魚燈,在傳統技藝里找轉型的“文化密碼”。

海陶藝術館負責人陳思玫說:“我們和周邊村子、殘聯合作,提供材料讓他們制作,銷售后分成。”魚燈傳承人李老師則創新用扭扭棒做骨架,“降低難度,讓更多人能體驗”。隊員們用鏡頭記錄非遺魅力,通過短視頻擴大知名度,努力讓老手藝成為吸引游客的“新招牌”,讓漁民從“文化傳承者”變成“文化受益者”。

七天里,“漁你同行”小分隊的足跡遍布洞頭7個漁村,用青春力量為漁村轉型添磚加瓦。這場實踐,讓漁民多了技能底氣,讓海島看到傳統與現代共生的可能——當老漁民拿起手機講漁村故事,當非遺手藝成了新招牌,轉型便從抽象概念變成了可觸摸的生計。海島洞頭共富的輪廓也愈發清晰:守得住“漁”的根,接得住時代的潮,共富圖景正從漁民的手與眼里,慢慢生長。

- 作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網

- 發布時間:2025-07-29 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 百年商埠的時光褶皺與新生密碼

- 07-29 關注:0

- 青春力量助海島共富 洞頭漁村轉型現新貌 ——浙江工商職業技術學

- 07-29 關注:0

- 河北化工醫藥職業技術學院“和美鄉約·冀青有為”實踐團開展“青

- 2025年7月,河北化工醫藥職業技術學院“和美鄉約·冀青有為”實踐團赴保定高陽縣開展暑期調研社會實踐。團隊開展紅色研學,筑牢信仰根

- 07-28 關注:4

- 兩日兩鎮探農情,青春聚力助振興 ——南農GEF小分隊六合實踐紀實

- 07-28 關注:25

- 山鄉問需傳薪火 醫路青春踐初心——武漢大學第一臨床學院“珞珈自

- 07-27 關注:8

- “企程探跡” 訪企尋黨建良策, “青春助航” 實踐啟發展新篇

- 當下,黨建工作在企業發展中的引領作用愈發凸顯,我們通過實地走訪調研,總結廈門企業黨建工作的成功經驗與面臨的挑戰,為其他地區企業

- 07-27 關注:30

- 計算機技術助力桂林非遺傳承發展

- 桂林航天工業學院計算機協會“桂遺碼韻”實踐小隊探索科技賦能桂林非遺(如桂劇、繡帛畫)的傳承發展:

數字化保護: 運用高清視頻、 - 07-26 關注:12

- “農繪振興·鄉見未來” ——寶應舉辦鄉村振興彩繪大賽,高校學子

- 07-22 關注:19