大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

青春三下鄉|南北縱貫識水工重任,青春問道探復興之路 ————河海大學國家水網智慧防災調研團2025暑期實踐總結

為貫徹落實新時代人才培養戰略,強化水利學子實踐能力與家國情懷,河海大學國家水網智慧防災調研團于7月10日至7月24日開展為期兩周的社會實踐調研。此次調研以“科研引領、工程實察、防災調研、惠民入戶”為主線,依托國家水網與智慧防災兩大主題,足跡遍布東南西北,涵蓋南京、湖北、陜西、廣東等多個區域,形成了覆蓋科研單位、重大水利工程、災害調查現場與民生治理前沿的立體式、多層次調研格局。實踐團聚焦水利科技創新、水工結構智能化改造、洪澇災害防控策略及城市補水工程民生效能,切實做到了調查領域全覆蓋、調研內容高深度、實踐過程高密度,力求以青春之問叩響時代命題。

南科院副所長鐘啟明講話 宋天浩攝

調研團還系統參觀了試驗基地的集中模型展示區和多個專業試驗廳。在水運工程物理模型展區,成員們依次考察了三峽樞紐升船機、溪洛渡泄洪模型、港珠澳大橋水沙動力模型、長江航道整治河工試驗系統等典型工程,切身感受到模型實驗在大型工程設計論證中的決定性價值。隨后深入高速水流、筑壩、生態水文、泥沙試驗、滲流模擬等多個核心實驗廳,了解復雜水動力環境、壩體安全、材料耐久性及流域治理策略的實驗研究方法。此次調研不僅讓成員直觀體驗“大國重器”背后的科研體系,更增強了青年學子對“科技強水、科研強國”的現實使命的認知,為其今后走向科研前沿、服務國家水利戰略奠定堅實基礎。

成員觀察放水閘門結構及啟閉系統 宋天浩攝

實踐團成員聆聽三峽試驗壩歷史 宋天浩攝

在隨后對除險加固工程的實地踏勘中,實踐團于7月15日和7月16日深度了解了陸水水庫“功能恢復+能力提升”的系統改造路徑。從副壩閘體重構、主壩密封灌漿到閘門系統智能化升級,再到傳感器網絡與信息化平臺的集成應用,一系列“可視+可感+可控”的現代技術手段,讓成員們切身感受到數字孿生技術如何融入工程肌理,推動老舊水庫向“智理樞紐”蝶變重生,真正實現“科技強水”的現實躍遷。

成員現場聽取技術人員講解監測原理與閾值設定 宋天浩攝

7月16日,調研團組織專題座談與問卷調研,圍繞新時代水利人才成長路徑與高校人才培養質量,與陸水樞紐多位專家展開深入交流。專家指出,水利青年既要掌握結構設計、水文測算等基礎技能,也要具備系統思維、協同治理與工程管理能力。他們勉勵河海學子立志做“懂水、管水、護水”的行家里手,在國家水網建設一線書寫青年擔當。此次交流不僅深化了實踐團對行業需求的理解,也為未來優化水利人才培養模式提供了寶貴參考。

專家寄語水利青年 宋天浩攝

壩體外圍監測點與啟閉機房布設情況 宋天浩攝

在與水庫技術人員交流中,實踐團深入理解當前水利設施“標準偏低、年久失修、監測缺位”的共性問題。湭河水庫長期依賴人工巡檢與經驗調度,關鍵節點缺乏系統性加固與備用電力保障,面對極端水情暴露出工程抗壓能力弱、響應效率低、聯動機制差等深層挑戰。調研團深刻意識到,黃河安瀾不僅需要技術投入,更需統籌思維和系統治理。

技術人員介紹清水混凝土無機材料防護試驗 宋天浩攝

針對發現問題,實踐團結合專業知識,建議加強“基礎修復+結構加固”雙重保障:優化泄洪渠設計,完善堤防加高護腳,更新啟閉機電控系統,補齊安全巡檢監測設備;同時應推動“水利+城鄉”空間協同,設立行洪緩沖帶,嚴控城建侵占水道。災害治理不僅是技術修復,更是責任傳承。青年水利人唯有深入一線、直面難題,方能在新時代國家水網建設中扛起防災減災的青春使命。

氨氮率檢測的比色卡 宋天浩攝

調研中,實踐團關注補水工程背后“水利+城市+民生”協同效應。水務人員介紹通過接入再生水系統與智能監測平臺,實現水量水質實時聯控、污染源溯源治理。實踐團成員參與巡河巡查,實測氨氮指標,現場發現垃圾堆積、排污口回流等問題,提出“基層聯動+科技賦能”相結合的整改思路,建議優化感應檢測密度、設置智能提示標牌并提高居民參與率,推動治水工作向“自治共治”邁進。

已影響排水與水體通暢的堆積垃圾 宋天浩攝

三河涌補水工程讓實踐團不僅觀察到了完整的生態補水系統運行路徑,更切身感受到水利工程如何從宏觀調度走入百姓生活,潤物無聲地增進民生福祉。三河涌補水工程通過長距離輸水、智慧調控與生態修復聯動,實現城市河涌“有水可流、可凈可活”,不僅改善了水質,還緩解了枯水期黑臭水體頻發的問題,提升了居民生活環境的整體品質。

江河萬里奔涌,是時代的脈搏;國脈所系水脈,正呼喚挺膺擔當的青年力量。躬行四地,國家水網智慧防災調研團的河海學子們以雙腳丈量山河、以熱忱投身一線,秉持著“天下有溺尤己溺”的河海擔當,堅守著“艱苦樸素、實事求是、嚴格要求、勇于探索”的十六字校訓精神,既探智理之術,更悟治水之道。在科研高地,他們讀懂大國重器的自立自強;在工程前沿,他們感知智治水網的時代躍遷;在災害現場,他們探尋安瀾護民的根與魂;在民生末梢,他們傾聽水利潤心的點滴回響。新時代的水利青年,正以知識為舟、使命為槳,在波瀾壯闊的國家水網圖景中,奮楫爭先、破浪前行,為護山河無恙、保百姓平安注入青春的堅實力量!

國家水網智慧防災調研團在陸管局前合影 宋天浩攝

實踐團在陸水水庫前合影留念 宋天浩攝

鐵心橋畔科研講座啟智識,模型試驗鑄匠心

7月10日至11日,調研團前往南京水利科學研究院鐵心橋試驗基地,開啟本次暑期實踐的科研首站。在南科院科研專家的傾力指導下,成員們認真聆聽了《高土石壩潰壩模擬理論方法及應用》《雨水情監測預報三道防線》《水庫突發事件應急處置》等南科院組織的系列高水平科普講座,深入了解水利工程安全、智慧防災體系建設、雨情水情預報等前沿技術。專家們將復雜的技術問題融入實際案例,通過深入淺出的講解使同學們收獲頗豐。在隨后的交流座談中,南科院各研究所代表向實踐團介紹了研究方向、科研平臺與成果轉化路徑,激發了成員對水利科研的濃厚興趣與未來深造的明確目標。

南科院副所長鐘啟明講話 宋天浩攝

成員觀察放水閘門結構及啟閉系統 宋天浩攝

陸水大壩承水利精神,青春“智”理載時代使命

陸水試驗樞紐作為三峽工程科研體系的技術源點,承載著中國水利從經驗走向科學、從手工走向系統的轉型記憶。7月14日,實踐團走進三峽試驗壩博物館,通過實物模型與歷史檔案,系統了解陸水自1958年起服務三峽技術攻關、筑壩工藝驗證與水工材料研究的卓越貢獻。先輩們憑借簡陋工具完成基礎性科研突破的精神,讓青年學子深切體悟到“自主創新、攻堅克難”的水利品格,也由此理解“國家水網”不僅是結構體系,更是一代代水利人的信仰傳承。

實踐團成員聆聽三峽試驗壩歷史 宋天浩攝

成員現場聽取技術人員講解監測原理與閾值設定 宋天浩攝

專家寄語水利青年 宋天浩攝

腳踏秦川勘壩體實況,躬身實地筑減災長堤

黃河流域災害頻仍,工程短板頻現。7月17日至18日,調研團走進陜西省湭河水庫,聚焦黃河中游水災多發區的工程隱患與減災難題。實踐團成員通過實地巡壩、結構踏勘與資料核查,發現湭河及其支流存在典型“河高于地”懸河風險,防洪堤老化破損、邊坡失穩明顯,部分大壩泄水系統銹蝕、閘門啟閉遲滯、電控系統老舊,調度功能嚴重受限。部分通洪路徑被城鎮建筑侵占,“行洪不暢、應急遲緩”問題尤為突出。

壩體外圍監測點與啟閉機房布設情況 宋天浩攝

技術人員介紹清水混凝土無機材料防護試驗 宋天浩攝

三涌補水潤民心,水利福祉見初心

廣州之水,潤澤城市生機,也承載民生冷暖。調研團最后一站走進廣州三河涌補水工程,實地調研“提水—輸水—蓄水—補水”一體化運行體系。三河涌工程通過東圃泵站提取珠江水,經22公里輸水管線輸至長虹苗圃調蓄池,向沙河涌、獵德涌等河段進行生態補水,大幅提升了枯水期水體流動性與水質,2024年補水范圍擴至38平方公里,生態修復成效顯著。

氨氮率檢測的比色卡 宋天浩攝

已影響排水與水體通暢的堆積垃圾 宋天浩攝

江河萬里奔涌,是時代的脈搏;國脈所系水脈,正呼喚挺膺擔當的青年力量。躬行四地,國家水網智慧防災調研團的河海學子們以雙腳丈量山河、以熱忱投身一線,秉持著“天下有溺尤己溺”的河海擔當,堅守著“艱苦樸素、實事求是、嚴格要求、勇于探索”的十六字校訓精神,既探智理之術,更悟治水之道。在科研高地,他們讀懂大國重器的自立自強;在工程前沿,他們感知智治水網的時代躍遷;在災害現場,他們探尋安瀾護民的根與魂;在民生末梢,他們傾聽水利潤心的點滴回響。新時代的水利青年,正以知識為舟、使命為槳,在波瀾壯闊的國家水網圖景中,奮楫爭先、破浪前行,為護山河無恙、保百姓平安注入青春的堅實力量!

國家水網智慧防災調研團在陸管局前合影 宋天浩攝

實踐團在陸水水庫前合影留念 宋天浩攝

- 作者:王璽 來源:河海大學國家水網智慧防災調研團

- 發布時間:2025-07-29 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

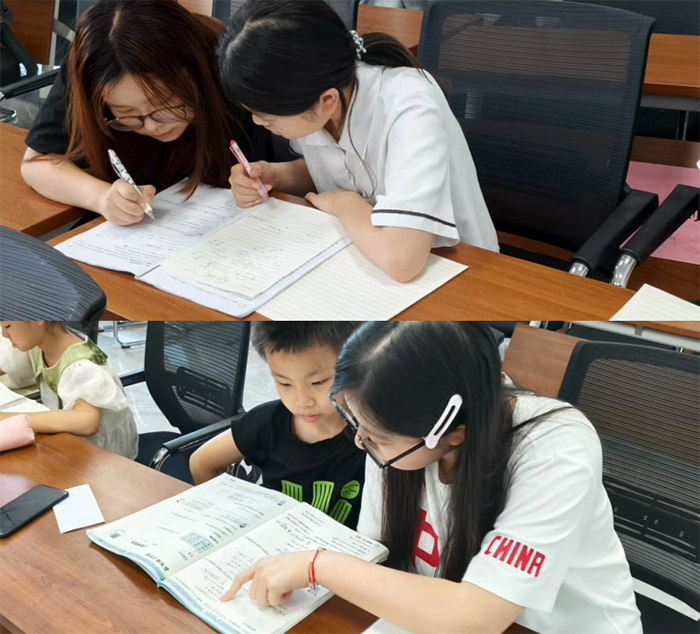

- 書香潤鄉土,閱讀育新苗——貴州大學“護苗烏羅”志愿服務隊助力

- 07-29 關注:0

- 青春三下鄉|南北縱貫識水工重任,青春問道探復興之路 ————河

- 7 月 10 日至 24 日,河海大學該調研團開展暑期實踐,足跡遍布南京、武漢等多地,聚焦水利科技創新等,通過聽講座、實地勘察等,深化對

- 07-29 關注:0

- “鄉野蒲公英”三下鄉:以愛為舟

- “鄉野蒲公英”三下鄉實踐隊深入鄉村,錨定鄉村振興與教育幫扶核心目標,開展“愛心暑托”公益性假期托管活動,為鄉村兒童打造多元課程

- 07-29 關注:150

- 粒粒皆辛苦,青穗播鄉間——一場穿越千年的農聯村守護行動

- 七月流火,江蘇科技大學(張家港)“青穗興鄉隊”志愿者小隊深入張家港農聯村腹地。

- 07-29 關注:5

- “語潤棉田傳薪火,經彩興疆譜新篇”——山東理工大學經濟學院“

- 圍繞留守兒童、青少年、棉農群體、基層干部開展推普調研與教學,結合棉花產業做金融科普、助農直播,推動文化融合,助力鄉村振興。

- 07-29 關注:6

- 岐黃薪火,非遺煥新——巢湖學院工商管理學院非遺中醫藥調研實踐

- 07-29 關注:3

- 岐黃薪火,非遺煥新——巢湖學院工商管理學院赴合肥開展調研實踐

- 07-29 關注:1

- 岐黃薪火,非遺煥新——巢湖學院工商管理學院赴合肥開展調研實踐

- 07-29 關注:1