大學生新聞網,大學生新聞發布平臺

濟南平陰隊調研記:走進龍山炭素廠探尋村企共建新路徑

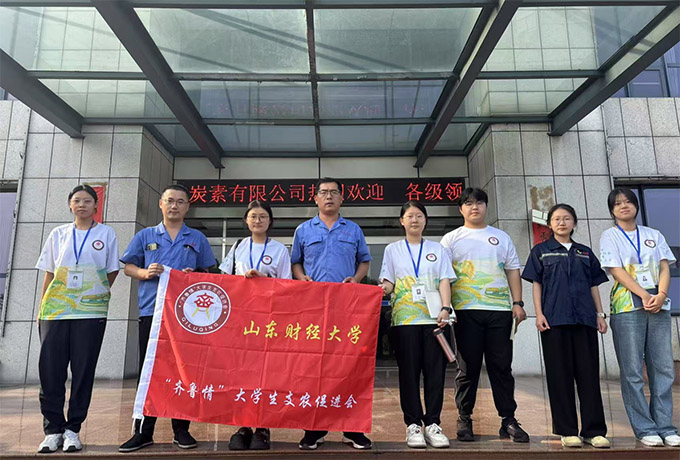

2025年7月10日下午,山東財經大學“齊魯情”大學生支農促進會暑假下鄉濟南平陰隊調研組一行走進濟南龍山炭素有限公司,通過實地參觀、座談交流等形式,深入了解企業發展現狀及村企共建成效,為調研村企協同發展收集一線資料。

智能引導片展現現代化生產全貌

調研伊始,調研組首先觀看了龍山炭素廠精心制作的智能引導片。短片以生動直觀的方式,系統展示了從原料入廠、加工生產到成品出廠的全流程。作為一家以綠色、循環、智能為核心發展理念的企業,龍山炭素自2000年成立以來,已形成年產40萬噸的規模,現有員工約530人。片中特別呈現了企業在智能化升級方面的成果:2023年投入2000萬余元打造的數字化平臺,實現了對產品生產、制造流程及工人工作狀態的全面監控,通過數字化生產與智能化管控,讓傳統工業生產煥發新活力。

在環保技術方面,引導片重點介紹了濕式電除塵、焙燒低氮等核心技術,彰顯了企業在綠色發展道路上的堅定決心。“炭素產業作為工業領域的重要組成部分,綠色發展始終是繞不開的課題,我們從技術源頭發力,就是要守住生態紅線。”濟南龍山炭素有限公司引導片中的講解,讓調研組對企業的環保理念有了深刻認識。  座談交流深入剖析村企共建內涵

座談交流深入剖析村企共建內涵

觀看完引導片后,龍山炭素廠鄭經理熱情接待了調研組一行,圍繞企業的社會責任感、人才建設及發展挑戰等焦點問題展開深入交流。

村企共建:以責任為基,以民生為本

鄭經理介紹,龍山炭素村企共建工作的推動以社會責任感為重要動因。企業的300畝用地由太平村出讓,這份土地聯結讓企業與周邊村莊形成了天然的命運共同體。在具體實踐中,企業以經濟支援為主要方式,積極參與村莊建設:出資為周邊村莊完善基礎設施;定期走訪困難群眾,送去人文關懷。這些舉措不僅提升了村民的生活水平,更讓村民切實感受到了村企共建的溫暖。

鄭經理強調,村企合作是分內之責。企業2023年在數字化平臺建設上的投入,除了提升生產效率,也間接為周邊村莊的村民們提供了一定數量的崗位。企業發展好了,才能更好地反哺鄉村,這是一種良性循環。

人才建設:多維發力破解結構難題

在人才培養與引進方面,企業采取“線上+線下+校企合作”的多元模式。線上依托招聘平臺廣納賢才,線下通過“春風行動”等招聘會吸納本地勞動力,同時與湖南大學、山東建筑大學等高校開展深度合作,為企業輸送了大量技術骨干。

然而,企業職工結構數據也反映出區域發展的共性問題:產業工人占比居首,40歲以上員工占50%,35歲以下僅占20%。這一數據與周邊村莊年輕群體外流、老齡化嚴重的現狀形成呼應。鄭經理坦言,村莊現有勞動力多為粗放型,而企業因技術創新需要大量高層次技術人才,這是推動村企協同發展需要考慮的問題。

直面發展難題共話破局之道

座談中,鄭經理坦誠分享了企業當前面臨的多方面的挑戰。從外部環境看,村莊老齡化嚴重導致本地勞動力儲備不足,年輕人口外流加劇了“用工難”;從內部發展看,村企合作主要依賴于“包村約定”,缺乏明確的政策保障和組織保障,一定程度上制約了合作與發展的深度與廣度。

企業的發展離不開黨和政府在政策支持、營商環境優化等方面的引領。龍山炭素以新時代中國特色社會主義思想為指引,貫徹黨的二十大精神,依托黨組織“領航者”的作用,推動黨建與企業融合發展,構建“黨建+”模式,為炭素高質量發展匯聚動能。鄭經理表示,希望未來能有更完善的機制推動村企共建。同時,企業也將持續加大綠色技術改造的投入,在推動環保的前提下,探索與周邊村莊更緊密的合作模式。  調研總結:凝聚共識謀長遠

調研總結:凝聚共識謀長遠

此次調研讓濟南平陰隊調研組對龍山炭素廠的發展理念、社會責任踐行及村企共建現狀有了更加全面的了解。調研組認為,龍山炭素以“黨建+”模式為引領,在綠色發展、智能升級及反哺鄉村等方面的實踐具有借鑒意義。針對老齡化、政策保障等共性問題,需政府、企業、村莊三方形成合力,通過完善政策體系、優化產業結構、強化人才培育等舉措,破解發展瓶頸。  未來,山東財經大學“齊魯情”大學生支農促進會暑假下鄉濟南平陰隊將結合此次調研成果,為推動區域村企協同發展提出更具針對性的建議,助力實現企業發展與鄉村振興的雙贏格局。

未來,山東財經大學“齊魯情”大學生支農促進會暑假下鄉濟南平陰隊將結合此次調研成果,為推動區域村企協同發展提出更具針對性的建議,助力實現企業發展與鄉村振興的雙贏格局。

智能引導片展現現代化生產全貌

調研伊始,調研組首先觀看了龍山炭素廠精心制作的智能引導片。短片以生動直觀的方式,系統展示了從原料入廠、加工生產到成品出廠的全流程。作為一家以綠色、循環、智能為核心發展理念的企業,龍山炭素自2000年成立以來,已形成年產40萬噸的規模,現有員工約530人。片中特別呈現了企業在智能化升級方面的成果:2023年投入2000萬余元打造的數字化平臺,實現了對產品生產、制造流程及工人工作狀態的全面監控,通過數字化生產與智能化管控,讓傳統工業生產煥發新活力。

在環保技術方面,引導片重點介紹了濕式電除塵、焙燒低氮等核心技術,彰顯了企業在綠色發展道路上的堅定決心。“炭素產業作為工業領域的重要組成部分,綠色發展始終是繞不開的課題,我們從技術源頭發力,就是要守住生態紅線。”濟南龍山炭素有限公司引導片中的講解,讓調研組對企業的環保理念有了深刻認識。

觀看完引導片后,龍山炭素廠鄭經理熱情接待了調研組一行,圍繞企業的社會責任感、人才建設及發展挑戰等焦點問題展開深入交流。

村企共建:以責任為基,以民生為本

鄭經理介紹,龍山炭素村企共建工作的推動以社會責任感為重要動因。企業的300畝用地由太平村出讓,這份土地聯結讓企業與周邊村莊形成了天然的命運共同體。在具體實踐中,企業以經濟支援為主要方式,積極參與村莊建設:出資為周邊村莊完善基礎設施;定期走訪困難群眾,送去人文關懷。這些舉措不僅提升了村民的生活水平,更讓村民切實感受到了村企共建的溫暖。

鄭經理強調,村企合作是分內之責。企業2023年在數字化平臺建設上的投入,除了提升生產效率,也間接為周邊村莊的村民們提供了一定數量的崗位。企業發展好了,才能更好地反哺鄉村,這是一種良性循環。

人才建設:多維發力破解結構難題

在人才培養與引進方面,企業采取“線上+線下+校企合作”的多元模式。線上依托招聘平臺廣納賢才,線下通過“春風行動”等招聘會吸納本地勞動力,同時與湖南大學、山東建筑大學等高校開展深度合作,為企業輸送了大量技術骨干。

然而,企業職工結構數據也反映出區域發展的共性問題:產業工人占比居首,40歲以上員工占50%,35歲以下僅占20%。這一數據與周邊村莊年輕群體外流、老齡化嚴重的現狀形成呼應。鄭經理坦言,村莊現有勞動力多為粗放型,而企業因技術創新需要大量高層次技術人才,這是推動村企協同發展需要考慮的問題。

直面發展難題共話破局之道

座談中,鄭經理坦誠分享了企業當前面臨的多方面的挑戰。從外部環境看,村莊老齡化嚴重導致本地勞動力儲備不足,年輕人口外流加劇了“用工難”;從內部發展看,村企合作主要依賴于“包村約定”,缺乏明確的政策保障和組織保障,一定程度上制約了合作與發展的深度與廣度。

企業的發展離不開黨和政府在政策支持、營商環境優化等方面的引領。龍山炭素以新時代中國特色社會主義思想為指引,貫徹黨的二十大精神,依托黨組織“領航者”的作用,推動黨建與企業融合發展,構建“黨建+”模式,為炭素高質量發展匯聚動能。鄭經理表示,希望未來能有更完善的機制推動村企共建。同時,企業也將持續加大綠色技術改造的投入,在推動環保的前提下,探索與周邊村莊更緊密的合作模式。

此次調研讓濟南平陰隊調研組對龍山炭素廠的發展理念、社會責任踐行及村企共建現狀有了更加全面的了解。調研組認為,龍山炭素以“黨建+”模式為引領,在綠色發展、智能升級及反哺鄉村等方面的實踐具有借鑒意義。針對老齡化、政策保障等共性問題,需政府、企業、村莊三方形成合力,通過完善政策體系、優化產業結構、強化人才培育等舉措,破解發展瓶頸。

- 作者:山東財經大學“齊魯情”大學生支農促進會 來源:山東財經大學

- 發布時間:2025-07-16 閱讀:

- 掃一掃 分享悅讀

- 濟南平陰隊調研組探訪玫瑰產業:花海中的振興之路

- 2025年7月10日,濟南平陰隊調研組深入平陰縣玫瑰鎮,先后走訪了芳蕾玫瑰花鄉、山東華玫生物科技有限公司及夏溝村,全方位探尋平陰玫瑰

- 07-16 關注:0

- 濟南平陰隊調研記:走進龍山炭素廠探尋村企共建新路徑

- 2025年7月10日下午,山東財經大學“齊魯情”大學生支農促進會暑假下鄉濟南平陰隊調研組一行走進濟南龍山炭素有限公司,通過實地參觀、

- 07-16 關注:0

- 平陰孔村研教記:從產業振興到童心守護,濟南平陰隊的鄉村實踐

- 在鄉村振興的生動實踐中,總有一些身影扎根土地,用腳步丈量民情,用熱忱點亮希望。

- 07-16 關注:0

- 科師學子探非遺—昌黎地秧歌:傳承之舞,文化之韻

- 2025年7月5日-13日的熾熱夏日,在昌黎縣團委和昌黎縣非物質文化遺產保護中心的幫助下,河北科技師范學院“新莊尋跡,秧火傳薪”社會實

- 07-16 關注:8

- “春風送教”:五育課程點亮長豐兒童多元成長路

- 7月6日至12日,合肥工業大學化學與化工學院春風社“春風送教,智燃星火”社會實踐團赴安徽省合肥市長豐縣水湖鎮翰林社區開展支教活動

- 07-15 關注:6

- 福建商學院師生走進仙游開展暑期社會實踐

- 7月11日至13日,福建商學院國際經貿學院“黛染書峰彰古韻,枇興鄉土繪新章”實踐隊前往仙游縣書峰鄉開展暑期社會實踐活動。

- 07-15 關注:25

- 翻譯學院銀杏果實踐服務團在滄州市黃驊市舉行夏令營閉營儀式

- 山東大學翻譯學院銀杏果實踐服務團在河北黃驊開展的“翻崢嶸歲月·譯滄海桑田·薪火童傳”暑期夏令營圓滿落幕。

- 07-15 關注:15

- 【城理青年行】廣州城市理工學院“創意小隊”實踐團深入基層送服

- 為切實服務基層所需,廣州城市理工學院“創意小隊”實踐團于7月3日-7月11日前往汕頭市澄海區鳳翔街道開展以“青年課堂”為主題的社會實

- 07-15 關注:24